提要

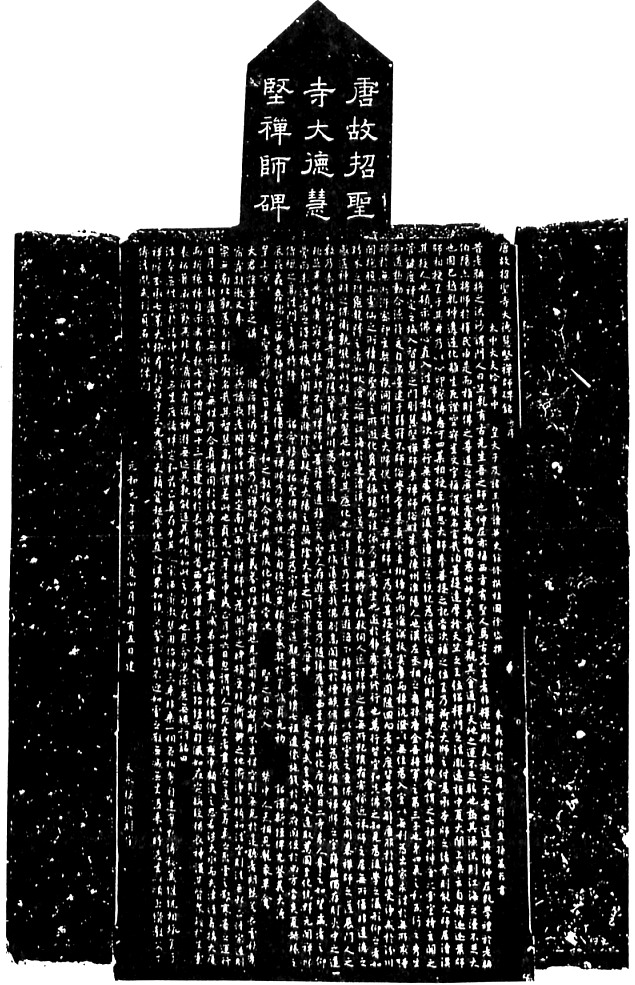

此碑於民國 34 年,在西安市西郊出土,後藏於快西省碑林博物館內。碑由徐岱撰文,孫藏器書寫,建造於唐憲宗元和元年 ( 公元 806 ),不見於金石紀錄。碑中的 主人慧堅禪師 ( 719 ~ 792 ),亦不見於佛典或禪籍,此碑發現之前,全無可考;出土之後,亦未受到治佛教學者所注意。碑云慧堅禪師俗姓朱,陳州人,曾得神會大師 ( 684 ~ 758 ) 開示,後在1分川受戒,又住洛陽,曾歷安祿山之亂。此後移住西安,歷受唐朝代宗、德宗兩朝恩寵,敕住招聖寺,參與宗教會議,討論佛法正邪,定南北禪宗,尊神會為禪宗七祖。本文首先討論石碑的出土及收藏紀錄,撰人及書家的歷史地位與佛學知識。其吹根據碑中所記,研究慧堅生平,及其有關人物如李巨等。論文第三部份,討論慧堅所傳的「荷澤」禪法,其中有禪宗七祖之亭、見性之義、頓悟漸修、生死自然、神通感應等。第四部份,將碑文原文全文,依原來行數字數鈔出,為研究荷澤禪學提供新的資料。此碑未出土前,神會一系禪法的資料,早者為神會錄,吹者為宗密所著諸書,此碑所記恰是由神會晚年到宗密著書之前的一段時間,因此對研究荷澤禪法的宗旨,及歷史發展,都非常珍貴。

p. 98

一、資料的發現及問題

1993 年秋我到中國大陸去開會, 參加了北京大學主辦的紀念故中國佛教史學者湯用彤教授百誕國際學術座談會。會後訪問了魯、豫、陜三省數地,參觀名勝古蹟、及博物館多處。在西安時一位晚輩拿來了他家藏的字畫碑帖數件,要我鑒定一番;我雖然不是內行,然對文物很有興趣。在翻閱那些碑帖時,見有《唐故招聖寺大德慧堅禪師碑》拓本一份,已經被裝裱成冊頁型的字帖。《碑》文所記的主角慧堅禪師,據說是唐代荷澤大師神會 ( 684~758)的弟子,對荷澤禪法要旨有所記述,禪史大事也有記載。這些狀況似尚未為中國禪宗史的專家所注意,可以看作是「新資料」。《碑》的拓本,文後刻有跋曰︰

民國三十四年四月率民工二三千人擴修西安機場掘得

此碑完整無缺特誌 臨潼縣長 史直題

民國 34 年即西元 1945 年;距今幾近半個世紀。如嚴格計算,已經不能算是「新出土的文物」了;但以禪宗歷史而言,此《碑》尚未為學者所注意,算得上是「新資料」了。

看到《碑》文的拓本字帖以後,即開始查尋原碑,心想碑林博物館是當地石刻的集中地,或者可以查出一些資訊,於是到碑林去查詢,果然在第三展覽室中找到了原碑。再查碑林的出版資料,才知此碑在〈西安碑林藏石細目︰碑石〉,已有登錄︰

編號︰951 名稱︰慧堅禪師碑 時代︰唐元和二年 ( 雲華按碑中原文為「元年」) 出土年月地點︰一九四五年西安西郊出土,一九四九年入藏碑林 撰書者︰孫藏器書 書體︰行書 備註︰豎形方座 252X91 厘米[1]

p. 99

與書家孫藏器同列,才算正確完整。

此碑的宗教史學價值雖未受世人注意,但其書法藝術成就,卻為中國書法界所重視。例如在《西安碑林書法藝術》一書中,特以兩頁的篇幅,介紹此碑,並將全碑縮小影印刊出,再附部分放大,以見書法之美。其中對此碑的形式及雕刻,介紹如下︰

此碑豎形,螭首方座、高二五四厘米,寬九一厘米,二十七行,行五十七字。立於唐憲宗元和元年(公元 806 年),一九四五年于西安西郊出土,一九四九年前移至西安碑林收藏。碑系孫藏器所書。孫是學王羲之的書法,筆法健勁流暢。碑文敘述當時佛教禪宗代表人物慧堅禪師受唐睿宗器重的情況。碑側圖案花紋全部用線勾成,以雙波紋為幹線,用盛開的花朵正面和側面作主要內容,中間還穿插有鳥獸人物。左邊碑側刻有一支生氣盎然振翅欲飛的鴛鴦,右側刻一挺立的朱雀和一個身繞寬長飄帶,半跪蓮花上的赤身小兒。兩側的下部相對刻著長翼短尾,頭有獨角,遍身花斑的瑞獸。全部構圖極其緊密均衡、顯得格外生動飽滿,富麗堂皇。[2]

對藝術而言,石碑的形狀、書法、雕刻都是重要的方面;就歷史而言,碑文中所記的事實及撰寫人的史識史學,應當更為重要。這塊石碑的撰文人是徐岱,生卒年代不詳,新、舊唐書有傳︰「字處仁、蘇州嘉興人也」。正史說他的為人與學識為「六籍諸子,悉所探究,問無不通。 」[3]又說他「辯論明銳,座人常屈。 」[4]《舊唐書》還說︰「而謹慎過甚,未嘗洩禁中語,亦不談人之短...... 時人以此稱之。 」[5]從這些話來看,徐氏博學、善辯、謹慎、厚道等特點,當無可疑。

徐氏出身農家,於大曆中以博學受劉宴 ( 715~780 ) 之薦去長安為官,初授校書郎,歷任偃師尉,太常博士、膳部員外郎,水部郎中,皇太子侍讀,給事中,兼史館修撰等要職。大概他是農家出身,不像其他貴人富室那麼「大方」,以「吝嗇頗甚」,「獲譏於時」。[6]

在唐代的官僚群中,徐岱是一位學者,也通達佛教義理。《新唐書》言︰「帝以誕日歲歲詔佛、

p. 100

道者,大論麟德殿;并召岱及趙需、許孟容、韋渠牟講說。始三家若矛楯然,卒而同歸於善。帝大悅、賚予有差。」[7]佛教歷史著作也證實徐岱參與麟德殿三教講論一事,可以和《新唐書》的記事,互相補充︰《佛祖統記》貞元十二年條云︰

「4月誕節御麟德殿,敕給事中徐岱等與沙門覃延,道士葛參成,講論三教。 」[8]由這些訊息來推測,徐氏在那次三教會談中扮演了重要角色,三教始若矛楯,卒歸於善的話,應當是徐氏發言的結論。此足以證明徐氏博學善辯之說,確是為人所知之事。

除了參與三教辯論外,徐岱與佛教有關的事件,還有兩次︰其一是撰寫《唐故招聖寺大德慧堅禪師碑》。碑中所記的徐氏官銜,是「太中大夫給事中皇太子及諸王侍讀兼史館修撰柱國」。《舊唐書》說︰徐氏於「貞元初,遷水部郎中,充皇太子及舒王已下侍讀。尋改司封郎中,擢拜給事中,加兼史館脩撰,並依舊侍讀。」[9]《新唐書》對此,記事更為簡略不清。現在從《慧堅禪師碑》可以看出,公元806年徐氏撰寫碑文時所居官位,可補唐史官書。另一佛教史料記載徐岱者,就是《貞元釋教錄卷十七》所記,貞元四年翻譯《大乘理趣六波羅密經》的進程中, 「八月二九日翰林學士左散騎常侍歸崇敬...... 水部郎中徐岱...... 同來瞻禮。」[10]從這些記載觀察,徐岱對佛教的知識,不僅限於閱讀,而是親自參與。也不僅是被動的奉敕辦事,而是主動的參與。因為像為高僧撰寫碑銘及譯場觀禮這一類事項,對佛教不感興趣的人士,大概不必也不會去參加的。

書寫《慧堅禪師碑》的書法家孫藏器,史書無傳。西安碑林所藏的石刻中,孫氏的作品有三件︰一為此碑,寫於元和元年 ( 公元 806 ) 年,一為《駱夫人墓志並蓋》,是唐元和三(公元 808)年,「孫藏器述並書」, 也是「行書」; 一為《秦朝儉墓志並蓋》, 楷書寫於元和十二(817)年。[11]

p. 101

從上面的資料及討論,我們可以確知《慧堅禪師碑》的作者徐岱,書法家孫藏器,都是與慧堅禪師同時代的人物。他們應當比慧堅年紀稍小一些,但以徐岱而論,他熟知佛教,並觀禮於譯場,碑中所記慧堅晚年在長安的活動,可信的程度是很高的。

二、慧堅禪師事蹟

慧堅禪師在現有的史傳資料中,全無記載。《中國禪宗人名索引》及《五燈會元》卷十四,記有「大陽慧堅」之名,是宋代曹洞宗僧人靈泉歸仁的法嗣,與《碑》文中所記的慧堅無關。[12]志磐撰《佛祖統記卷二十六》內,宗炳一條也記有一位慧堅,是東晉時的人物,與《碑》文所記的禪師無關,不必管他。[13]在史書無考的情況下,唐代慧堅禪師的生平,只有《碑》文是惟一的材料了。此碑文字刻於公元 806 年,上距慧堅卒年 792 僅 14 年,日期可謂早矣;另一方面,此《碑》現在才被用作學術資料加以研究,又可謂「新」矣。

《碑》文雖然只有 29 行,每行約為 57 字,總計一千餘字,在石刻的文字中,算是比較長的。文字記事自然是以慧堅禪師為主,但是因為他生活於中唐時代,一生經歷牽涉到公元第 8 世紀時的歷史事件;又如他是屬於禪門南宗荷澤一系,所以也與當時的禪宗歷史及教義有關。這些問題留待下節討論,現在先談慧堅的事蹟。在討論慧堅的事蹟時,《碑》文稱︰

禪師俗姓朱氏,陳州淮陽人也。漢左丞相之裔孫,唐金吾將軍之第三子也。[14]

中古時代的中華社會,很講求門第,《碑》中稱禪師俗家姓朱,當無問題,但在漢代作過「左丞相」的陳州淮陽朱氏,卻不易查證。一般參考資料表示「左右丞相」之職,是在前漢孝惠后執政時所設,時間並不太長。而且也無朱姓的左丞相其人。[15]

慧堅的父親,《碑》稱為「金吾將軍」。據《舊唐書.職官志》稱︰左右金吾魏,隋時稱為候衛。唐龍朔二(公元 662)年,改為左右金吾魏。這一官衙的職權,是「掌宮中及京城晝夜巡警之法,

p. 102

以執禦非違。」[16]左右衛設大將軍各一員, 將軍各二員...... 《碑》言朱父為「將軍」,依《舊唐書.職官志》,其官階當敘「從三品」[17]大概由於其職務不高,也未參與政府的決策,又不能在彊場建立功績,所以其名不見於史冊。

少青年時代的慧堅,就對宗教修習,哲學思想很感興趣;對「世俗之學」則無意學習。《碑》稱︰

爰自成童,逮於弱冠,不師俗學,常慕真宗。去坳塘而游滄溟,拔窴塵而棲沆瀣。[18]

按照中國傳統的計算方法,「成童」至「弱冠」當指 15~20 歲之間。「真宗」此處意為佛門高僧。「坳塘」是小水池,「滄溟」是大海洋,「窴塵」指閉塞的塵世,「沆瀣」見於《楚辭.遠遊》,王逸釋為「北方夜半之氣」,意為夜間所生的清露。從這一段文字中,可以看出這位未來禪師,是在青年時代,已對宗教生活非常嚮往。

就是在這種情形下,他遇到了當時甚受注目的和尚,荷澤大師神會。當他們會面的時候,慧堅尚未出家,年紀當已逾二十歲,依此而推應該是公元 740 年前後。 至於慧堅拜會神會的地點,史書未紀,碑亦不載,但是我們知道神會於開元八年(720),住南陽龍興寺,開元二二年(734)揭起滑台論戰,排斥北宗,因而名聲大起,成為南宗禪法的代言人。[19]天寶四年(745)受兵部侍郎宋鼎之請,入住東都洛陽,「於是曹溪了義,大播於洛陽;荷澤頓門,派流於天下。」[20]借用胡適的話說,

p. 103

神會已經「勝利」了。到了天寶十二年(753),又遭到北宗人士的反擊,於兩年之內,貶徙四地。由此推斷,慧堅會見神會的日期,一定是在神會聲勢最盛的時期,即 740 年前後。 《碑》中對神會的記載,也表現出那種盛況︰

厥後奉漕溪之統紀,為道俗之歸依,則荷澤大師諱神會,謂之七祖。[21]

年青的慧堅當時雖然尚未出家,但卻說出了許多內行話,結果是「密印玄契,天機洞開。於是大師悅之,付以心要」。[22]至於他與神會所談的內容,本文將在後面討論慧堅思想時再談。現在要注意的是慧堅雖然自稱是荷澤大師的承繼人︰「升神會之堂室,持玄關之管鍵,度禪定之域,入智慧之門」,[23]但是否真的依神會而出家一點,卻含糊不清。按照《碑》文的語氣推測,他應當是在受神會開示之後而出家,但卻未與荷澤長住。《碑》云︰

大師悅之,付以心要...... 乃解塵服於洛陽, 受淨戒於汾川。[24] 聞抱腹山靈仙之所棲息,聖賢之所遊化,負笈振錫而往依焉。[26]

在汾川住了一段時間之後,慧堅又回到洛陽,並且在洛陽受到一位皇室人物的尊敬,

乃去山居,遊洛下。時嗣虢王巨,以宗室之重,保釐成周,慕禪師之道,展門人之敬,乃奏請住聖善寺。[27]

p. 104

使他立足於唐朝東都,也打開了後來他與唐王朝友誼的門路。《碑》稱︰

公元 755 年冬,安祿山造反,叛軍南下西進,次年洛陽失陷。慧堅留在洛陽,目擊安祿山為洛陽帶來的大災難。《碑》對此事,記載如下︰

屬幽陵肇亂,伊川為戎□淩︰我王城蕩爇,我佛剎高閣隨於煙燄,修廊倏為煨燼。[30]

他到達長安的日期,《碑》傳無載,但時間應在唐軍收復首都以後。到達以後住在化度寺,又移住慧日寺。《碑》云︰

p. 105

禪師以菩薩有違難之戒,聖人存遊方之旨,乃隨緣應感,西至京師,止化度慧日二寺。[31]

文中的前兩句話,是《碑》文撰寫人為慧堅離開洛陽所辯解的理由,「隨緣感應」一語,頗有意義。按照當時的歷史大事次序而論,至德二年( 757 )郭子儀(697~781)等所率領的王師,先後收復兩京。這位郭大元帥在軍事行動中,曾得到神會的協助;[32] 慧堅本人正好是以神會得意弟子而自居。這種人事關係,可能就是因「緣」之一。另一個支持慧堅的重要人物─嗣虢王李巨,當時他也在西京長安,傳稱「至德二年,為太子少傅。十月收西京,為留守、兼御史太夫。」 [33]李巨留在長安共 7 個月,直到次年 4 月,「加太子少師、兼河南尹,充東京留守...... 」[34]才又回到洛陽。這又是《碑》中所言的「緣」之另一內容。

自然慧堅在長安的立足,不是全靠權貴們的支持,更重要的還是他自己的功力。經過安祿山軍蹂躪以後的長安,需求宗教的力量,醫療戰爭的瘡傷,慧堅適於此時到長安弘法,可謂正得其時,又得到地利,他的才華得到發揚的機會,關中人士反應熱烈,崇敬有加。《碑》中對此種情況,紀事如下︰

秦人奉之如望歲者之仰膏雨,未渡者之得舟檝。弘闡奧義,滌除昏疑,若太陽之照幽陰,大雨之潤藥木。[35]

《碑》稱︰

大曆中睿文孝武皇帝,以大道馭萬國,至化統群元,聞禪師僧臘之高,法門之秀,特降詔命,移居招聖,俾領學者且為宗師。[36] 造觀音堂,並繢七祖遺像,施錢於內府,徵伇於尚方。[37]

p. 106

按「睿文孝武皇帝」,是唐代宗李豫的諡號。大曆是他的年號,相當於公元 766~779 年。他詔命慧堅住招聖寺的時間,當是禪師到達長安 9~10 年以後的事了。 詔令禪師的理由有二︰一、是禪師的年資(即「僧臘之高」),二、因他是「法門之秀」。按照慧堅逝世的年代推算,他當出生於公元 719 年,出家當在 30~31 歲之間, 到 766~779 年之間,僧臘並不算很高。由此推論,他受唐代宗的禮遇,主要的是由於他的「法門」。在皇帝的詔命下,於招聖寺內還為禪師。

在長安得到皇帝的支持以後,《碑》中對慧堅禪師的重要活動,記有三件大事︰第一、參與「新經」的翻譯。第二、於皇帝誕日,奉詔入內為皇帝說法。第三、奉詔參與辯論佛法正邪,鑑定南、北禪宗。參與譯場的事,《碑》文作這樣的紀述︰

貞元初詔譯新經,俾充鑒義大德。[38]

對慧堅和《碑》文的作者而言,皇帝誕日奉詔入內說法,是中古佛教僧人的最高榮譽,這也是佛教在華發展的一個重要方面。《碑》文對此事,記載如下︰

p. 107

皇上方以玄聖沖妙之旨,素王中和之教,稽合內典,輔成化源。後當誕聖之日,命入禁中。人天相見,龍象畢會。大君設重雲之講,儲后降洊雷之貴,乃問禪師「見性」之義......。[41]

《碑》文中的這一段記事,不但與禪師有關,並且涉及到唐代政治哲學,應作進一步的詮釋。「玄聖沖妙之旨」,指的是李耳的道家思想,因為唐朝皇室姓李,故尊老子為玄祖「太上元元皇帝」。[42] 「素王中和之道」,自然是孔子所立的儒家思想。「稽合內典」是佛教經籍所含的理。換句話說,中期以後的唐代政治思想,是以道、儒、釋三教融合,以作「輔成化源」。這一點也是皇帝於誕日,召僧入內的官方理由。這也是中國中古時代的政治文化特點之一。

《碑》言「人天相見,龍象畢會」,自是作者對皇帝及禪師的恭維辭語。「重雲」指的是重殿高閣,也就是皇宮;「洊雷」喻太子的威嚴,「儲后」指太子妃,即未來的皇后 。[43]此處為唐順宗的妻子王氏。由此可見,在皇宮聽法問道的皇室人員,有唐德宗及其兒媳順宗儲后王氏。《碑》文認為慧堅在禁中的說法講道,使皇室的聽眾群疑盡散︰

於是聽者朗然,若長雲秋霽,宿霧朝徹。[44]

又奉詔與諸長老辯佛法邪正、定南北兩宗。[45]

禪宗自從神會向北宗發起攻擊以來,南能北秀兩家相爭甚烈,引起社會人士很大的注意。後來唐朝當局出面,邀請有關的長老,討論此事。宗密在《禪門師資承襲圖》中,曾記此事稱︰

「德宗皇帝貞元十二年,敕皇太子集諸禪師,楷定禪門宗旨,搜求傳法傍正」。[46]《佛祖統記》卷四十二,也記載此事。[47]現在此碑所記,唐德宗下詔討論「傳法傍正」

p. 108

恐非貞元十二年(796)那一次,因為卒於792年的慧堅, 生時早就參與過這種會議。其詳細情形,本文將在下一節中,再作進一步的討論。

《碑》對慧堅的逝世,記事頗詳,要點如下︰

貞元八年壬申歲正月二十六日,忽謂門人曰︰死生者晝夜之道也,若氣之聚、雲之散、寒暑之運行,日月之虧盈。返於無形,會於無形,乃合真識,同於法身。言訖跌坐,薪盡火滅。......[48] 自示滅春秋七十四,僧夏四十三。遂建塔於長安龍首西原,禮也。[49]

三、荷澤禪的宗旨與歷史問題

中華禪宗在南北分派以後,荷澤宗應當是公元第八世紀中葉以後的主流。 神會和尚的思想也經過近人多次研究 ,[50]雖然其思想重點與禪法習悟,各家見解尚不一致,但荷澤禪的要點,卻已浮現。《碑》文對慧堅的禪法及思想,有數段陳述;對他的禪定「神通」功力也有頌揚;對那一時期的荷澤禪風及歷史,也有紀錄。所有這些,都可以幫助我們對「中期中華禪宗」禪法的理解。

慧堅的思想首見於《碑》文的,是他初會神會的那一次表現。當時慧堅的看法是這樣的︰

以無住為入室,以無利為出家。求法於無所求,得師於無所得。[51]

p. 109

文中的主要概念「無住」、「無利」、「無所求」、「無所得」,是來自《般若經》一系統的佛經,而神會的重視《般若經》也是學者們所公認的事實。雖然胡適曾批評說︰「神會很大膽的把《金剛經》來代替《楞伽經》了」[52]一語,未免把神會的思想源流簡單化了;但他指出神會引用《般若》語句,如「應無所住而生其心」[53]等,確是事實。難怪神會在聽到慧堅的自陳以後,就有這樣的反應︰「 密印玄契,天機洞開。於是大師悅之,付以心要。 」[54]根據胡適的考證,三十多年來陸續查出的神會遺著,共有四種,其中兩種篇幅較短,即《壇語》與《頓悟無心般若頌》,後者又名《顯宗記》,[55]也許正是《碑》中所言的「心要」;但無直接證據,目前不能視為定論。

與慧堅思想有關的另一段《碑》文,雖然簡短,但卻是禪宗思想史上的主題,時間是在禪師會見唐德宗時,問話的人正是當時的皇帝︰

乃問禪師見性之義。答曰︰性者體也,見其用乎?體寂則不生,性空則無見。[56] 只為未見性,是以說空。若見本性,空亦不有。如此見者,是名歸依。[58] 問︰云何為空,云何為不空? 答︰真如之體不可得,名為空。能見不可得之體,湛然常寂,有恆沙之用,故言不空。[59]

p. 110

又如神會與常州司戶元思直的對話中,也談到這一問題︰

禪宗爭論最大的兩個題目,一為禪法的「頓、漸之爭」;一為禪師承傳的旁正問題。現在先討論「頓、漸」之間的爭論。《碑》文中記有慧堅對此一爭論的看法,原文如下︰

又奉詔與諸長老,辯佛法邪正、定南北兩宗。禪師以為︰開示之時,頓受非漸。修行之地,漸淨非頓。知法空則法無邪正,悟宗通則宗無南北。孰為分別而假名哉。其智慧高朗,謂若此也。[60] 我六代大師,一一皆言︰單刀直入,直了見性;不言階漸。[61] 禪師今教眾生,唯令頓悟,何故不從小乘而引漸修?未有登九層之臺,不由階漸而登者也! 答︰只恐畏所登者,不是九層之台,恐畏漫登著塠土胡塚。若實是九層之臺,此即頓悟義也。今於頓中而立其漸者,即如登九層之臺也要藉階漸。終不向頓中而立漸義。事須理智兼釋,謂之頓悟。並不由階漸,自然是頓悟義。自心從本已來空寂者,是頓悟。即心無所得者是頓悟......[62]

p. 111

中國禪學到神會去世以後,有很大的發展。神會的「頓悟」學說,已經被禪宗人士所接受奉行,但是他的修習理論,被其法裔宗密(780~841)詮釋為「 頓悟漸修 」。[63]宗密的這種詮釋引起學術界不同的反應,其中反對最烈的是胡適。他認為荷澤的教義「在當日只是一種革命的武器」,其中包括「用頓悟打倒漸修」。[64]後來時轉事遷,當年的口號已被禪宗人士普遍接受,已不新鮮亦失光彩,所以宗密才說「頓悟是不夠的,頓悟之後仍須漸修,這便是革命之後的調和論了。」[65]胡氏更指出宗密的調和論是對神會主張的「曲解」。[66]

現在《碑》文明白指出,早在慧堅的晚年,荷澤禪法的代表人之一,已有「開示之時,頓受非漸。修行之地,漸淨非頓」的說法了。 慧堅於公元 792 年去世;《碑》文撰於 806 年,比宗密的著作日期,早二、三十年。由此可見,荷澤禪法為「頓悟漸修」之說,在八世紀後期,即神會入滅後三十年左右,早已流傳。

神會被尊為禪宗七祖之說,也在現代學術討論中成為爭論問題之一。宗密最早記述此事,他在《禪門師資承襲圖》中稱︰

德宗皇帝貞元十二年,敕皇太子集諸禪師,楷定禪門宗旨,搜求傳法傍正。遂有敕下,立荷澤大師為第七祖。[67]

p. 112

此事雖見於《佛祖統記》,然未紀立神會為七祖一點。因此原故,胡適認為七祖之說是「孤證稍可疑」。近年大陸考古,在洛陽發現《荷澤大師神會塔銘》,證明確有神會為禪宗七祖的說法。[68]現在此《碑》的出現,為此一禪宗爭論,又帶出更多的證據。

《碑》中有首先確定南宗所傳的祖師譜系,原文如次︰

洎菩提達摩,捨天竺之王位,紹釋門之法胤,遠詣中夏,大闡上乘。云自釋迦、迦葉,師師相授,至于其身。乃以心印,密傳惠可,四葉相授至弘忍大師,奉菩提之記,當次補之位。乃至荷忍大師之付囑,承本師之緒業,則能大師、居漕溪。其授人也,頓示佛心,直入法界,教離次第,行無處所。[69]

厥後,奉漕溪之統紀,為道俗之歸依,則荷澤大師諱神會,謂之七祖。......

詔命移居招聖....命造觀音堂,並繢七祖遺像。......

粵自達摩,默傳秘藏。繼統相授,至於禪師。丕承七葉,大拯群疑......[70]

遠從古代印度起,禪定的功能之一,就是可以得到神通。早期中國人對佛教的禪法,也是如此理解。例如慧皎在《高僧傳》中就曾指出︰

「四等六通,由禪而起」。[71]後來由於禪宗的發展,理性成份的比重日益增加,中古禪者的神通功力,很少為現在學者所注意,甚至避而不談。造成此種態度的原因,頗為複雜,其中的原因之一,可能由於神通是入定的效果,而非禪法。更可能是後來的禪宗人士,根本不主張「坐禪」。《神會錄》中就不止一處說過「念不起為坐」,「見本性為禪」。[72]因為這些語句,常常使人懷疑,南宗禪者是否坐禪入定,是否講究「神通」?《碑》中對這一點有數項記事,

其宴坐也,逾於靜慮。其修行也,萬行皆空。[73]

p. 113

可以幫助我們一窺中古時期某些禪者的風尚。《碑》文說到慧堅的禪法云︰

有猛獸伺人;近禪師之居,無所犯。隕霜害稼,近禪師之居,無所傷。非道德之感通,神明之保衛,孰能如此。[74]

另一次是安祿山的叛軍,進入洛陽,慧堅未逃,陷入兵亂之中。當時的景況是幽陵肇亂,伊川為戎。□淩我王城蕩爇,我佛剎高閣隨於,修廊倏為煨燼。惟禪師之室巋然獨存。則火中之蓮非足異也。[75]

第三件事是當時禪師奉詔移住招聖寺以後,皇帝命造觀音堂,並繢七祖遺像。施錢於內府,徵□於尚方。當炎夏赫曦之辰,昆蟲蠢蠕之盛。畚插皆作,慮傷厥生。師乃焚香祝之,咸自徙穴。異類旁感,契於至誠。[76]

前面曾經提到,慧堅在辭世以前,曾經告訴他的門人曰︰

死生者,晝夜之道也。若氣之聚,雲之散,寒暑之運行,日月之虧盈。返於無形,

會於無性,乃合真識,同於法身。[77]

p. 114

《碑》文又言,慧堅亡後,弟子普濟等人,「懷瞻仰之戀」,「建塔於長安龍首西原」。近人研究神會傳法系統最詳者,當推宇井伯壽。[79]他在〈荷澤宗盛衰〉中,曾根據各書所載的神會弟子,有法如、無名等共 33 人。其第三代─即神會的法孫,有南印等 10 人。如果把無名的弟子澄觀也算上,則是 11 人。現在《碑》文又為神會的第二代,增加了慧堅的名字;第三代增加普濟。

慧堅既然曾經奉詔住寺,建堂繢像、入內說法,辯論佛法正邪,確定南北兩宗禪法,他在生前已是一位荷澤禪在朝廷的代表人物了。在他去世之後,又有名臣撰碑,弟子建塔,在公元第九世紀初的長安,也算得上是一位很有聲望的禪師了。令人難解的是像慧堅這樣一位重要的歷史人物,怎麼未被佛教史學家所注意﹖以荷澤禪門承繼人自居的宗密,在其所著的《禪門師資承襲圖》中,記載「神會第七」的門下中,有「西京堅」的名字,日本佛學史家鎌田茂雄,在其《禪の語錄 9 ︰禪源諸詮集都序》的日譯本註釋中稱︰西京堅即唐招聖寺慧堅。[80]宗密心目中的禪宗歷史,自然是「須知有傍有正」,其所謂正者,神會以下就是宗密一系的大祖師磁州智如(723~811)。西京堅的名字,列在最後。[81]後來宗密到了長安,上得帝王的重視,澄觀的護持,再加上宗密本人的學識才華與努力,自然成為荷澤一系的中心人物。而慧堅自己未聞有何著述;他的弟子也無傑出人物。另一注意此碑的當代學人,就是柳田聖山。他在近著〈語錄の歷史──禪文獻の成立史的研究〉一文中,曾利用此碑,補荷澤一系的禪者,但未作深論。[82]中國禪宗歷史到了後期,南嶽青原兩系興起,枝繁葉茂,

p. 115

擠開了荷澤,取而代之,成為「南禪正宗」。慧堅一支也許正是因為這多層的變化,而湮沒無聞了。

四、慧堅禪師碑本文

( 括弧中的阿拉伯數字,代表行數,由作者所加,非《碑》文原有 )

| (1) | 唐故招聖寺大德慧堅禪師碑銘并序 |

| (2) | 太中大夫給事 皇太子及諸王侍讀兼史館修撰柱國徐岱撰 奉義郎前試詹事府司直孫藏器書。 |

| (3) | 昔老聃將之流沙謂門人曰竺乾有古先生吾之師也仲尼亦稱西方有聖人焉古先生者非釋迦歟夫教之大者曰道與儒仲尼既學禮於老聃 |

| (4) | 伯陽亦將師於釋氏由是而推則佛之尊道之廣宏覆萬物獨為世雄大矣哉若觀其會通則天地之運不足駭也極其源流則江海之浸不足大 |

| (5) | 也固已越乾坤遺造化離生死證空寂豈文字稱謂能名言哉洎菩提達摩捨天竺之王位紹釋門之法胤遠詣中夏大闡上乘云自釋迦迦葉師 |

| (6) | 師相授至於其身乃以心印密傳惠可四葉相授至弘忍大師奉菩提之記當次補之位至乃荷忍大師之付囑承本師之緒業則能大師居漕溪 |

| (7) | 其授人也頓示佛心直入法界教離次第行無處所厥後奉曹溪之統紀為道俗之歸依則荷澤大師諱神會謂之七祖升神會之堂室持玄關之 |

| (8) | 管鍵度禪定之域入智慧之門則慧堅禪師乎禪師俗姓朱氏陳州淮陽人也漢左丞相之裔孫唐金吾將軍之第三子也稟四氣之和五行之秀生 |

| (9) | 知道極動合德符爰自成童逮於弱冠不師俗學常慕真宗去坳塘而游滄溟拔窴塵而棲沈瀣以無住為入室以無利為出家求法於無所求得 |

| (10) | 師於無所得密印玄契天機洞開於是大師悅之付以心要禪師以為成菩提者萬法必周隨迴向者六度皆等乃解塵服於洛陽受淨戒於汾川 |

| (11) | 聞抱腹山靈仙之所棲息聖賢之所遊化負笈振錫而往依焉其宴坐也逾於靜慮其修行也萬行皆空弘先佛之知見為後學之儀形仰之者如 |

| (12) | 鱗瓜之附龜龍歸之者如畎澮之岠江海於是漕溪之道衰而復興時有猛獸伺人近禪師之居無所犯隕霜害稼近禪師之居無所傷非道德之 |

| (13) | 感通神明之保衞孰能如此故其受鑒也如止水其應化也如浮雲乃去山居遊洛下時嗣虢王巨以宗室之重保釐成周慕禪師之道展門人之 |

| (14) | 敬乃奏請住聖善寺屬幽陵肇亂伊川為戎凴淩 我王城蕩爇我佛剎高閣隨於煙燄脩廊倏為煨燼唯禪師之室巋然獨存則火中之蓮 |

| (15) | 非足異也時虜寇方壯東郊不開禪師以菩薩有違難之戒聖人存遊方之旨乃隨緣應感西至京師止化度慧日二寺秦人奉之如望歲者之仰 |

| (16) | 膏雨未渡者之得舟檝弘闡奧義滌除昏疑若太陽之照幽陰大雨之潤藥木大曆中

p. 116 睿文孝武皇帝以大道馭萬國至化統群元聞禪師 |

| (17) | 僧臘之高法門之秀特降 詔命移居招聖俾領學者且為宗師遂命造觀音堂並繢七祖遺像施錢於內府徵於伇尚方當炎夏赫曦之 |

| (18) | 辰昆蟲蠢蠕之盛畚插皆作慮傷厥生禪師乃焚香祝之咸自徙穴異類旁感契於至誠貞元初 詔譯新經俾充鑒義大德 |

| (19) | 皇上方以 玄聖冲妙之旨素王中和之教稽合內典輔成化源後當誕 聖之日命入 禁中人天相見龍象畢會 |

| (20) | 大君設重雲之講 儲后降洊雷之貴乃問禪師見性之義答曰性者體也見其用乎體寂則不生性空則無見於是聽者朗然若長雲秋霽 |

| (21) | 宿霧朝徹又奉 詔與諸長老辯佛法邪正定南北兩宗禪師以為開示之時頓受非漸脩行之地漸淨非頓知法空則法無邪正悟宗通則 |

| (22) | 宗無南北孰為分別而假名哉其智慧高朗謂若此也貞元八年壬申歲正月廿六日忽謂門人曰死生者晝夜之道也若氣之聚雲之散寒暑之運行 |

| (23) | 日月之虧盈返於無形會於無性乃合真識同於法身言訖跌坐薪盡火滅弟子普濟等懷瞻仰戀申顧復之恩若涉大水而失津涯若構大廈 |

| (24) | 而折榱棟自示滅春秋七十四僧夏四十三遂建塔於長安龍首西原禮也至于入滅之後殆經兩旬儼如在定髭髮猶長神護其質眾疑於生靈 |

| (25) | 表昭著咸所歎異非夫識洞有漏神遊無跡其孰能返其順化如此之自在也見命譔德庶無媿詞銘曰 |

| (26) | 法本無性會於清淨心本無生度諸禪定弘茲正真存乎其人宗源濬澈慧用怡神三乘非乘一相無相粵自達摩默傳秘藏繼統相授至于 |

| (27) | 禪師丕丞七葉大拯群疑發乎天光應以天籟敻超學地直入法界如鏡之鑒不將不迎如雲之散無滅無生適來以時適去以順上纘教父下 |

| (28) | 傳法胤式刊貞石以永休問 |

| (29) | 元和元年景戍歲夏四月旬有五日建天水強瓊刻字 |

p. 118

五、結論

本文研究所得,取得以下數點結論︰現藏於西安碑林的《唐故招聖寺大德慧堅禪師碑》,是研究公元第八世紀後期禪宗的重要資料,直到現在尚未為治禪史的學者所充分注意作專題研究。此碑由當時的著名學術官僚徐岱撰文,豎於公元 806 年,1945 年在西安西郊出土。

慧堅禪師(719~792)之名,不見於史籍,但曾受教於神會,在洛陽出家,於汾川受戒,曾與當時某些權貴如嗣虢王李巨,唐代宗、德宗交往,奉敕入內講經,辯論佛法正邪,定禪宗分派,尊神會為七祖,在長安佛教界甚具影響力,卒於 792 年 2 月 22 日。

禪師碑中所記的大事及教旨,多與荷澤宗的禪法及歷史有關,其所涉及的問題,有神會以上的祖師承傳,「見性」之義,頓悟漸修,神通感應,及道家色彩等,都是研究荷澤宗旨的重要資料。

本文也將《碑》文本文抄出,公佈於世,便利學者研究討論。從歷史角度而言,此文補充了從神會遺書到宗密著作之間,荷澤禪法與歷史的一段空白,彌足珍貴。

關鍵詞:1.唐代禪宗 2.荷澤禪新資料 3.慧堅禪師碑 4.見性 5.頓悟漸修

p. 119

A Study and transcription of the pagoda-inscription of Ch'an Master Hui-jian of Tang Dynasty

Jan Yun-hua

Professor Emeritus, McMaster University

Summary

This is a study and transcription of a pagoda-inscription in honour of a Ch' an master named Hui-jian ( 慧堅 719 ~ 792 ). The inscription was originally erected in the year of 806 AD. but never referred in historical or Buddhist documents. The inscription was unearthed from modern Xi'an in 1945, and preserved at Beilin 碑林 Museum of Shaanxi Province, but never fully studied by scholars upto the publication of this study. According to this epigraphical text, The mster of Ch' an was surnamed Zhu, a native of Chen-zhou. He has met the Great Master of Ch'an named Shen-hui ( 神會 684 ~ 758 ) , the founder of Ho-Ze ( 荷澤 ) School of Ch'an Buddhism. He was ordained at Fen-chuan, resided at Lo-yang and suffered when the city fell in the hands of An Lu-shan. Hui-jian later moved to Chang-an, the capital of Tang Empire, patronized by two Emperors, viz. Daizong and De-zong. He has discoursed the teachings of Ch' an Buddhism before the Emperor and the Princess, ordered to participate the conference deciding the correct doctrine of Buddhism and patriarchship of Ch' an Buddhist lineage. The study consists of five sections:(1)problems related to the inscription: the writer, the calligrapher, the discovery and preservation.(2)The time, life and associates related to Hui-jian.(3)The history and doctrines of Ho-Ze school of Ch'an Buddhism: shenhui as the seventh patriarch of Ch'an school, the meaning of seeing the Nature, the Sudden Enlightenment Followed by Gradual Cultivation, meditation and' supernatural powers, on life and death etc. (4)Transcription of the epigraphical text, (5)Conclusion. In the past, the study of Ho-ze school of Ch'an Buddhism regard Shen-hui's Records as the most dependable sources; whileas the writing of Zong-mi ( 宗密, 780 ~ 841 ) as the important secondary records. However, there

p. 120

are differences between the records and the secondary. It is in this context, that the information recorded in the inscription in very valuable for the study as it stands between Shen-hui and long-mi.

[1] 見《西安碑林書法藝術》 ( 增訂本), 陜西省博物館李域錚等著 ( 陜西人民美術出版社,1992年),頁 336。此碑陳列位置圖,見頁 421 第二一號。

[2] 同上書,頁 164~165。說明原文,係用簡體字。茲為排印方便改用繁體漢字。 原書介紹文字,有數處小誤︰碑高 254 厘米,與《細目》 所記 252 厘米不同,誤。賞識慧堅的皇帝是唐代宗 ( 763~779 ) ,此處誤為睿宗 ( 710~712)。

[3] 《舊唐書》 ( 台北︰鼎文,民 78 年版),列傳第 139 下︰儒學下,頁 4975。

[4] 《新唐書》(台北︰鼎文,民 78 年),卷 161,頁 4984。

[5] 《舊唐書》,頁 4975。《新唐書》,頁 4984。

[6] 同上。其中言及徐岱吝嗇的事實,只是「倉庫管鑰,皆自執掌」而已;但「婚嫁甥姪之孤遺者,時人以此稱之。」

[7] 《新唐書》,卷 161,頁 4984。

[8] 《大正新修大藏經》( 以下注中簡稱《大》),冊 49,頁 380a。參看羅香林著︰〈A study of the Discussion of Confuscianism, Taoism and Buddhism in the T’ang dynasty〉, 《Journal of Oriental Studies》,第一期 ( 1954 ),頁 85。

[9] 《舊唐書》,頁 4975。

[10] 《大》,冊55,頁892b。

[11] 見本文注1所引《西安碑林書法藝術》,頁370,編號 483。此石於 1963 年征集入藏碑林,出土時地不詳。《秦朝儉墓志》,見同書頁371,編號503,1956年出土。

[12] 見《中國禪宗人名索引─附《景德傳燈錄》人名索引》( 東京︰其弘堂,昭和 50 年版 ),頁20;《禪學大辭典》,頁 94。《五燈會元卷十四》( 台北︰文津,民 80 年蘇淵雷校點本 ),頁 856~857。

[13] 《大正大藏經》,冊 49,頁 268b。

[14] 引自原碑搨本第 8 行。以下簡稱《碑》

[15] 見《漢書.百官公卿表》( 台北︰鼎文,民 75 年 ),頁724~725。漢初朱姓者只朱建一人,曾任淮南王黥布相,與《碑》所言較近,存疑。見《漢書》卷43,頁 2116~2118。

[16] 《舊唐書》卷 44,頁 1901;《新唐書.百官志》卷四稱︰左右金吾設「上將軍各一人,大將軍各一人,將軍各二人。」其職務為「掌宮中、京城巡警,烽候、道路、水草之宜」,與《舊唐書》稍異,見頁 1284~1285。

[17] 《舊唐書》,頁 1901。

[18] 《碑》,第 9 行。

[19] 參閱胡適︰《荷澤大師神會傳》,收於《胡適禪學案》(柳田聖山主編,台北︰正中書局,民79年版) 頁127~129。宇井伯壽著︰《禪宗史研究》( 東京︰岩波書店,昭和41年三刷本),頁 229 ~ 233。John R. McRae:〈Shen-hui and the Teaching of Sudden Enlightenment in Early Ch'an Buddhism〉,收於P. N. Gregory 編︰《 Sudden and gradual approaches to Enlightenment in Chinese Thought》 (Honolulu:Univ. of Hawaii Press,1987),頁 227~278.

[20] 引自宗密著︰《圓覺經大疏鈔》,卷三之下,《大藏新纂卍續藏經》,第 10 卷,頁 532c。

[21] 《碑》,第 7 行。

[22] 同上,第 10 行。

[23] 同上,第 7 至 8 行。

[24] 同上,第 10 行。

[25] 《碑》,第 10 行。

[26] 同上,第 11 行。

[27] 同上,第 13~14 行。

[28] 《舊唐書》,卷 112,頁 3346。《新唐書》,卷 79︰高祖諸子傳內,亦附李巨傳於其曾祖李鳳傳內,然紀事較略。

[29] 同上。

[30] 《碑》,第 14 行。

[31] 同上,第15行。

[32] 《宋高僧傳.神會傳》稱︰「會......所獲財帛,頓支軍費。代宗郭子儀收復兩京,會之濟用,頗有力焉。」《大》第 50 冊,頁 756c~757a。

[33] 《舊唐書.李巨傳》,第 112 卷,頁 3347。

[34] 同上。

[35] 《碑》,第 15~16 行。

[36] 同上,第 16~17 行。

[37] 同上,第 17 行。

[38] 同上,第 18 行。

[39] 《大》,第 8 冊,頁 865b。

[40] 《大》,第 55 冊,頁 892a。

[41] 《碑》,第19~20行。

[42] 見《唐會要》,卷50,頁865。

[43] 見《舊唐書》,卷 52,頁 2194。《新唐書》,卷 7 。頁 3503「莊憲皇后」條。

[44] 《碑》,第20~21行。

[45] 同上,第 21 行。

[46] 見《卍續藏經》, 第 110 冊所收,《禪門師資承襲圖》,頁 434b。

[47] 《大》,第 49 冊,頁380a。

[48] 《碑》,第 22~23 行。

[49] 同上,第 24 行。

[50] 研究荷澤禪思想的主要著作,參閱《胡適禪學案》第 114~127 頁;印順著︰《中國禪宗史》( 台北︰正聞,民 72 年版),頁 299~317。樂九波︰〈論神會的佛學思想〉,刊於《世界宗教研究》,1988年第3期, 頁 65~76;郭朋︰〈神會思想簡論〉,《世界宗教研究》,1989 年第 1 期, 頁 30~40 參閱注 19 所引 J. R. McRae 所著論文。

[51] 《碑》,第 9~10 行。

[52] 見《胡適禪學案》,頁 340~341。根據初步的檢查,神會作品中所引用的佛教經典,計有《金剛經》二十一次,《涅槃經》十七次,《維摩詰經》十三次,《勝天王般若經》五次,《法華經》四次,《華嚴經》兩次,其他五部經論各一次。(此一統計為郭翠蘭所作尚未發表),由此可見神會的思想,確以《般若》、《涅槃》為主流,但也涉及其他經典。

[53] 是上引胡著,第 257 頁。 按《神會錄》中,還有其他與此類似的字句,如他回答潤州司馬王幼林問時,就曾說︰「般若波羅蜜體不可得,是無法可說。」見《鈴木大拙全集》第三卷( 東京︰岩波,昭 43年),頁 266。

[54] 見《碑》,第 10 行。

[55] 見《胡適禪學案》,頁 311~330。

[56] 《碑》,第 20 行。

[57] 《大》,第 48 冊,頁 337 。參閱鈴木著〈慧能見性禪〉一文,收於《鈴木大拙全集》,第二卷,頁 392~398。楊惠南著《惠能》( 台北︰東大,民 82年),頁 100~113。

[58] 見前引《神會錄》( 井石本 )︰〔十三〕,收於《鈴木大拙全集》,第三卷,頁 255。

[59] 同上,頁 265 下欄所印的胡適本。

[60] 《碑》,第 21~22 行。有關唐代中期禪門頓漸之爭,參閱拙著《宗密》( 台北︰東大,民 77 年 ),頁 179~184。

[61] 見胡適校注︰〈菩提達摩南宗是非論〉,刊於《歷史語言研究所集刊》,第 29 本,頁 846。

[62] 石井本《神會錄》,《鈴本大拙全集》,第三卷,頁 261~262。

[63] 參閱拙著《宗密》,頁184~203。

[64] 《胡適禪學案》,頁 125。

[65] 同上,頁 126。

[66] 同上。

[67] 見《卍續藏經》,第 110 冊,頁 434b 。此書初名《裴休拾遺問》,成書於公元 728 年左右。 參閱作者論文︰〈裴休佛教生活的研究〉,收於《國故新知︰中國傳統文化的再詮釋》,湯一介編( 北京大學出版社,1993 ),頁 301。

[68] 溫玉成︰〈記新出土的荷澤大師神會塔銘〉,《世界宗教研究》1984年,第二期,頁 78~79。

[69] 《碑》,第 5~7 行。

[70] 同上,第 7,17,26~27 行。

[71] 《大》,第 50 冊,頁400b。參閱拙著︰《中國禪學研究論集》(台北︰東初,民 79 年版),頁1~53。

[72] 見《鈴木大拙全集》,第三卷,頁 260 。參看前引郭朋論文,《世界宗教研究》,1989年第一期。

[73] 《碑》,第 11 行。

[74] 同上,第 12~13 行。

[75] 同上,第 14~15 行。

[76] 同上,第 17~18 行。此外,《碑》中第 24~25 行中,還記得有一段話,也是記述慧堅的神通力,原文如下︰「入滅之後,殆經兩旬,儼如在定。髭髮猶長,神護其質,群疑於生,靈表昭著, 咸所歎異......」。

[77] 同上,第 22~23 行。

[78] 參閱印順著︰《中國禪宗史》,頁 115~128。

[79] 見宇井書《禪宗史研究》( 東京︰岩波,昭和 43 年版 ),頁 238~268。

[80] 《禪の語錄 9︰禪源諸詮集都序》(東京︰筑摩書店,昭和 46 年),頁 294,參看頁 290。

[81] 同上。

[82] 見《東方學報》(京都版),第 57 期 ( 昭和60年 ),頁 444~445,629 ( 注493 )。