遺失與遺忘─「學長」

第十六屆

悟常法師

法鼓山落成,一連串的活動中,對個人而言,最後壓軸的即是中華佛學研究所的校友會。

早上的懇親會上,所長要前幾屆學長回憶分享在華崗及文化館階段,辛苦的日子。梅迺文學長的一句話:「 總表不知是否是年老的關係,只記得快樂的部分。」後來她分享的是什麼,我沒有繼續聽。因為我已落入自己的意識流中。

突然閃入一個念頭:遺失電腦(被偷),它強迫我捨掉一些東西,未必不好。電腦遺失後曾難過了一段時間。因為不是沒有做備份的習慣,而是那時的電腦備份,須請人協助(燒錄)。有時他沒空,有時我要用電腦,就這樣一來一返十幾回,尚未等到做備份的因緣,電腦被偷的因緣已先到來。「不可思議」的是:我去別人家,丟掉的卻是我的電腦與手機。更扯的是:那層樓只有我睡在那裏,小偷來我竟然一點感覺都沒有,我向來很警醒的!原來主人的兒子將鑰匙藏在門外的鞋櫃中(這是很多人都有的習慣,不是很好。)小偷不費吹灰之力,就進入房中。而且屋主家的燈,還是自動照明設備,那就更方便了,對他而言是很好的「助緣」。

丟掉的東西,後來有人與我結緣。就物質方面,我沒有損失(「不增不減」)。真正損失(「有增有減」)的是精神層面的東西。它表面上是一些電腦中的記憶,尤其是那一段時子(將近一整年)的心情日記、個案輔導記錄與佛學資料的整理。佛學的部分,拜CBETA電子佛典之賜,憑印象和幾個關鍵詞,就可以找回全部的經文。然而,個案輔導的部分與個人的心情筆記卻是很難補全的。因為,當下記錄與事後回憶的部分,會有點出入。人的記憶是有選擇性的、想法也是會改變的。

學長的這句話,有如當頭棒喝,在我聽來是很正面的。人生本就有苦有樂,而有些苦樂是我們一直放捨不下的,小偷強迫我「放下」我不想放也不願意放的部分。電腦的「遺失」,對我而言意味著「遺忘」。大腦或電腦,無論是記在那裏,不過是載體不同罷了,均不免「無常」。問題是,於無常中,體悟到什麼才是重要的!

如果我們每個人都能像學長一樣,隨著時光的逍逝,我們的身體雖逐漸衰老,然心智卻越趨於成熟,在這樣一個感恩的場合裏,如何「中肯」地表達出內心的感恩與感謝,是值得學習的。

在李志夫所長的引言下,懇親會上,我見識到了「學者兼長者」的智慧。他要學長及義工告訴各位與會者,那段我們未能參與的歲月。不只是「慎終追遠」而已,且表揚當初付出的「義工」與資深的「老師」與辛勤呵護我們長大的「行政人員」。難怪我們的創辦人上聖下嚴法師要佛研所的學生一律要互稱「學長」。它是佛研所校風傳承的一部分。

下午的校友會,許多學長的名字已漸淡忘,只認得臉孔。為了要做記錄,又重新一一確認,加深記憶。

留英拿到博士學位回國的越建東學長,他感謝母校的栽培說:「我只是一個假名」。這句話也令我感動莫名!豈止只有建東學長是一個假名而已?他的這個「我」已含蓋一切的萬法。上聖下嚴法師在齋僧時開示說:「今天的齋僧,我們看得比落成還重要。法鼓山是佛教教育園區,培養佛教兩種人才─專業人才、修學護持弘揚佛法的人才。......今日所有的一切與法鼓山的落成,均是所有信施的加總。不是我聖嚴一個人的。......佛教需要各位,我們要跟各位學習。歡迎大家一起來!」此即佛教「無我」的表現!

我們的助教佳彌學長她說:沒出國「在職進修」也不錯,今早(懇親會)請假到玄奘大學取經,「學別人長處」。也許明年「研修學院」成立,在資訊方面會有些幫助。記得剛入佛研所時,師父曾說:「佳彌好像還沒長好。希望自己今後更加努力,能長好一點」。很貼切的一段分享。

回北投的路上,與果祥法師同車,問學長有無看到報上環保人士對「七雀榕」的進一步評論「法鼓山」是否有存在必要的爭議,並說出自己的感言:上聖下嚴法師在典禮上的開示已很清楚:「法鼓山存不存在不重要!法鼓山的落成不是結束,而是一個開始。......『提昇人的品質、建設人間淨土』才是法鼓山存在的意義。」為何環保人士仍堅持己見,窮追猛打?若要真正環保,最徹底的作法,應大家都一起來學頭陀苦行「樹下住」,不知他自己住的是什麼建築?一點都不中道!學長只說:不需理會,一切盡在不言中。想想也是,金剛經說:「法尚應捨,何況非法?」自己也在教佛學,從中學到什麼呢?學術訓練,讓我多方去思考這個問題。此刻,我看到的是一個欲求不滿的人!腦中回憶起剛剛校友會上,第八屆的學長曾說聖嚴師父曾比喻他們這群常抱怨的學生說他們是「吸血鬼」非把他的血吸乾不可!常常要求這,要求那!當下聽起來覺師父很幽默也將自己的處境形容得淋漓盡致!然學長願意分享出來,即是要我們見不賢而內自省。真是「教學相長」!

在懇親會上或校友會上,雖然有些師長未能出現,然而在這樣的一個溫馨的大家庭聚會中,透過我們這些小鼓手傳出的法音,佛研所良好的校風正在傳承著。透過「學長」們的感言,分享著師長的法益。我們一起從「學著能長好一點」、「學別人長處」甚至逐漸學習提昇內化成「學者兼長者」的智慧並「教學相長」。一切均應感謝有「法鼓山」這個「假名」。或許我們隨著年紀的增長,會遺失或遺忘一些東西,但總會記住校友會中「學長」所傳承能離苦得樂的法語。

3+1 的佛研所點滴

第十九屆

自悾法師

中華佛研所或聖嚴師父,原本對我只是一種不可觸及的教育環境和仰慕的長輩。以前在佛學院裡,經常聽到師長或同學們說:「中華擁有優秀師資和學生,是所有佛教研究所中最難考的。」關於聖嚴師父,也曾經聽過、讀過他的行誼和著作。為了能夠親近這樣的一位長輩,西元2000年,我報考了中華佛研所,成了第十九屆的幸運兒,開始辛苦但充滿法喜的歲月。

文化館時期的佛研所宿舍,每到了深夜,東初和風別莊周圍空氣,夾雜各種交談、打牌、鍵盤打字、和梵文背誦等等聲音;一直到凌晨,氣氛才能夠恢復沈靜。每晚幾乎都是在這種五味雜陳環境中進入夢鄉,睡眠品質是大打折扣的;但是,隔天在齋堂可以得到補償—義工菩薩們準備的餐飲俱足色、香和美味—使人忘記昨夜種種。這一頓頓豐盛、營養的飲食,聽說是師父特別交代法師和義工菩薩,不論僧團內生活過得如何清苦或簡單,佛研所學生必須要讓他們獲得足夠營養。這正是師父對我們強調的「道心第一、健康第二、學問第三」。

雖然師父再三強調「不要把學問排在第一位」,佛研所的師長還是認真地把自己的學問傾囊傳授。例如:一年級的梵文與日文。這兩門課程如同新兵的「魔鬼訓練營」,因此學長們傳言:「上藍碧珠老師一年的日文課,等於外面補習班三年課程」、「上完第一年的梵文課,解讀梵文文獻可以駕輕就熟」。在這種課堂如戰場的生活,如何能夠兼顧道心、健康、和學問,是需要經驗和功夫的。

傍晚時分,幾位同學常常互邀攀登鄰近的「善光寺小徑」。沿路上經常可以聽見梵文、藏文、日文的背誦聲音。當時法鼓山三合一工程尚未完成,師父經常利用早上或黃昏登爬那條小徑,所以幸運的話,還可以遇見師父,聽到他慈悲地垂詢我們的生活點滴。假日則有李志夫所長組隊的登山;每當隊伍抵達惇敘高中,「所長媽媽」便從口袋拿出零用錢,向路邊攤販購買老薑地瓜湯,讓所有登山團員享用。

我們這群「天之驕子」同擠在「文化館」那棟黃色建築物,共同生活、學習的日子,隨著法鼓山三合一教學大樓的完工而告一段落。在亂中有序的打包行囊後,帶著幾分不捨地離開。

法鼓山上寧靜、祥和,無論是盤腿靜坐或盡情發揮想像,簡直是修行人的淨土、研究者的最佳環境。圖資館豐富的藏書和完善的資訊設備,加上當時的交通不便,有些同學開始懶得下山。一位師長因而教誡:躲在象牙塔內,不吸收與找尋四面八方的研究成果,如何做出一分好的研究?這段期間,為了準備畢業論文的研究計劃案,我除了專注地閱讀師父的著作,不得不走出這片人間淨土,下山訪談。

透過訪談,得知許多四眾弟子為了實現師父以教育「提昇品質,建設淨土」的理念,拋開個人利益,投入法鼓山推動的各項活動。他們一致提及師父常說的「佛法這麼好,知道的人這麼少」和「唯有教育,佛教才有明天」。這些話語推翻我過去認為「入世佛教」是一種不務實際的觀念,反而對人間佛教生起好樂心。

在撰寫論文過程,心中仍然充滿無數掙扎。有時候思緒無法連貫,或遭受指導老師嚴厲批評,甚至要求全部更改,這時的心境彷彿處在「寒冰地獄」。每當面臨諸如此類的挫折,便想把所有文獻與訪談資料,摺成一葉葉扁舟,讓它們隨著園區內的溪水流逝。然而,回想學長們的名言:「如果沒有經歷寫畢業論文的煎熬和樂趣,等於沒有圓滿中華佛研所的生活。」因此,重新調整身心再接再勵。法鼓山的求學生活,在夜晚不再是五味雜陳陪伴,取而代之是蟲鳴、溪澗聲、和師父人間淨土的思想。

3+1(三年修學分,一年寫畢論)的佛研所點滴,難以忘懷地不是佳餚美味,或魔鬼般的語文和寒冰般的思考訓練,而是師父、僧團法師、護法菩薩們的悲心、願心,以及學習過程中開闊視野。它們已深深植入我心深處,將伴隨著我渡過生生世世的學佛生涯。

從師父手中接下畢業證書的自悾法師。

感恩萬行菩薩

盡心盡力

不爭多少

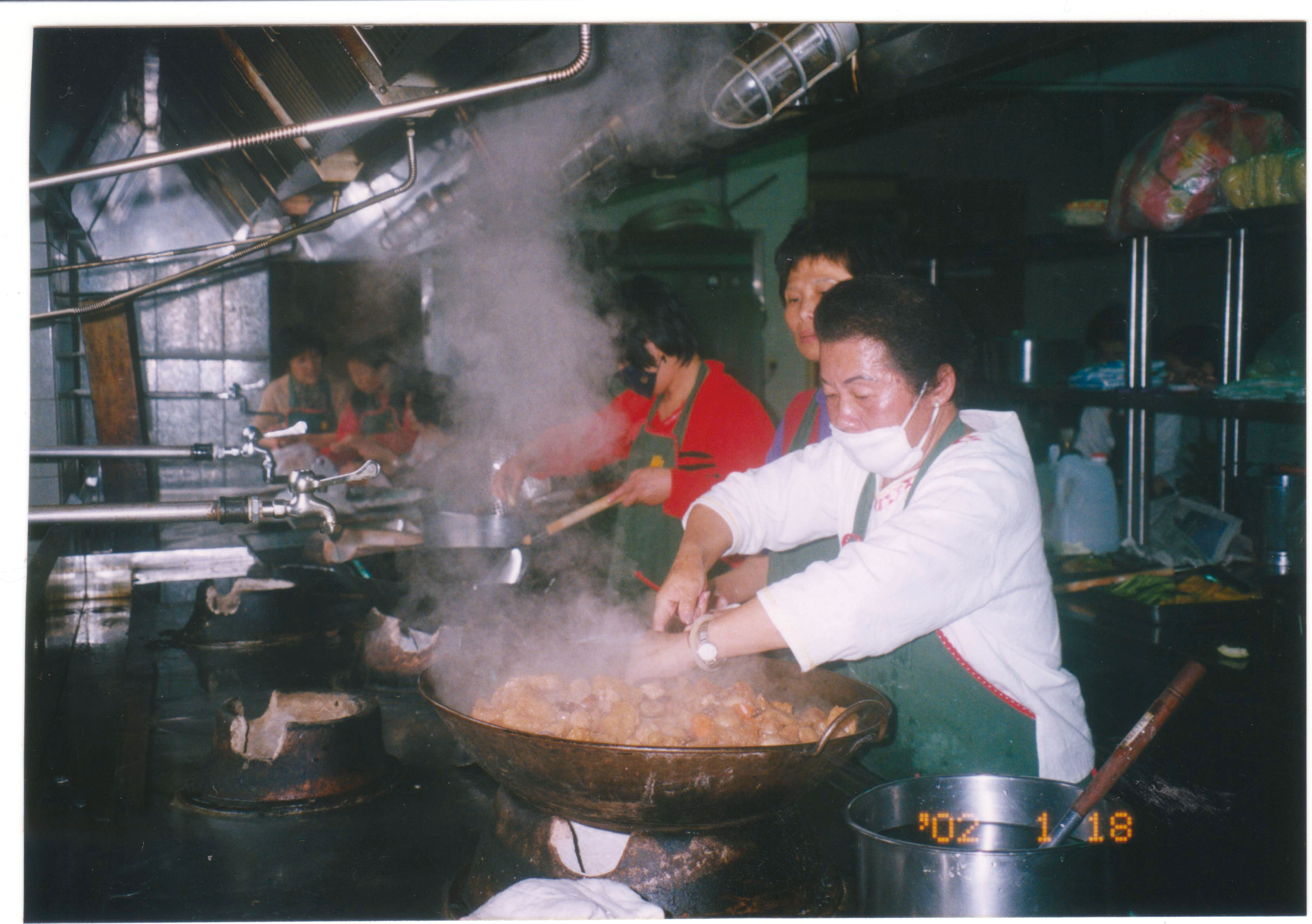

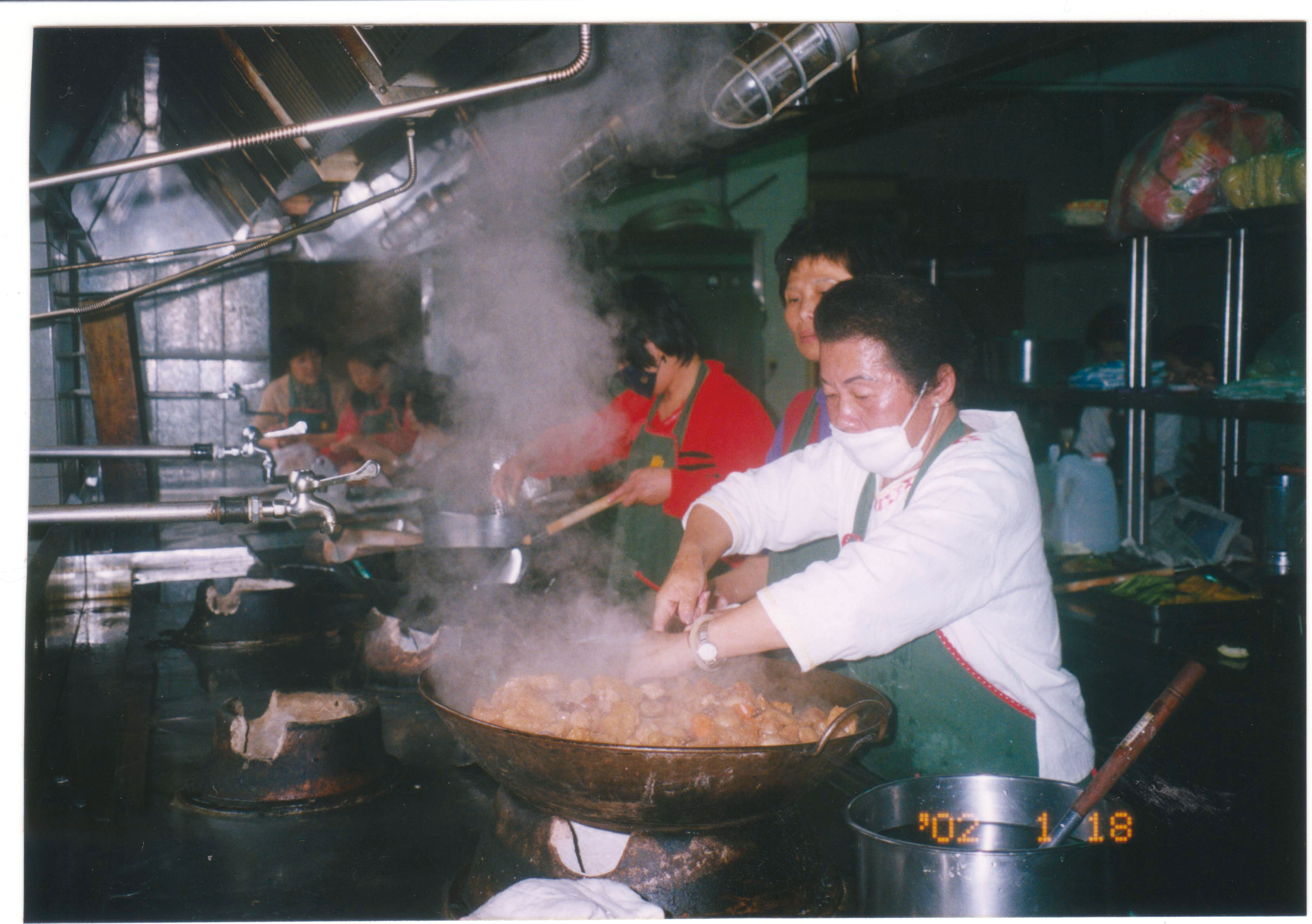

師父第一次在文化館講經,由謝媽媽(師父右側)掌廚。 |

|

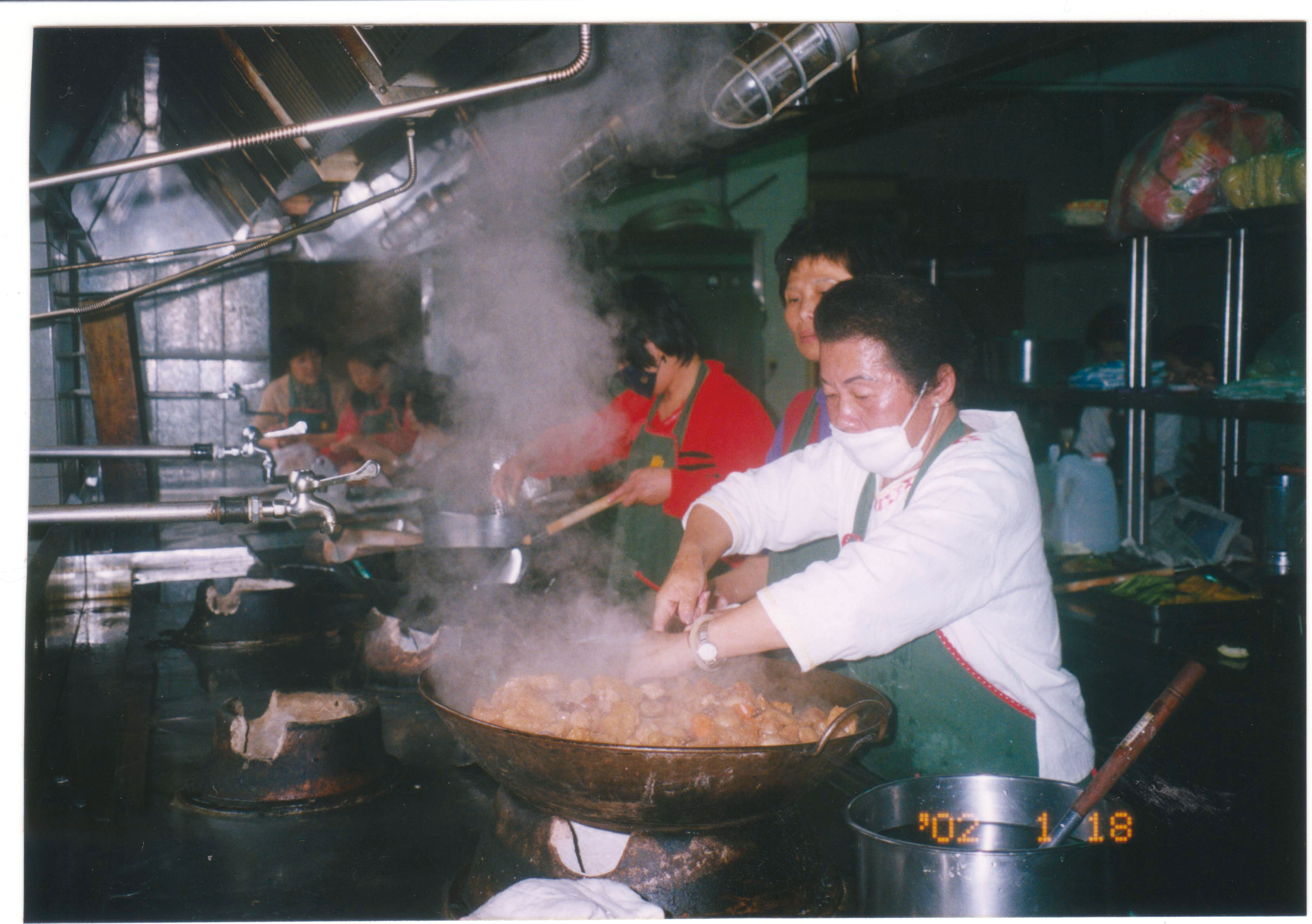

熱氣騰騰的廚房,便是最好的修行場所。 |

文化館時期的香積組義工菩薩。 |

我在佛研所的日子

第十九屆

修優法師

遠赴重洋,才真正體會到在中華佛研所求學時,簡直就像在西方極樂世界,只要專心修行、念書,不必擔心住宿、膳食等問題,更沒有經濟壓力;在美國曾經一度銀行存款只剩三百多元,更於西元2007年一年之內搬了三次家,起初為了煮一餐忙一個多小時洗、切、煮,後來則是胡亂塞,只要填飽肚子即可,或是煮「羅漢飯」(就像「羅漢菜」是「大鍋菜」即把各式各樣的菜丟入鍋中一起煮,「羅漢飯」就是把飯和所有要食用的菜,全部丟入電鍋中一起煮)。當經歷過這些,更感恩佛研所為我們所提供「思衣得衣、思食得食」無憂無慮的生活。於此常常感慨可能在台灣把自己的福報用完了,所以才如此辛苦。

在創辦人聖嚴師父精心的調教,及佛研所在提供衣、食、宿各方面充裕的條件下,蘊育我們的佛學知識,更增長我們的道心。有一次創辦人時間,末學擔任記錄,因為是在文化館五樓禪堂,以打坐的姿勢不便記錄,所以末學找了一個長形的盒子墊在紙張和盤坐的腿間,以便記錄,其間末學被拍了一張相片而不自知;事後這些記錄照片貼於公布欄,末學去看照片時,其中有一張照片內之比丘尼,末學居然不認識,末學端詳許久,心想佛研所的上上下下,末學都非常熟悉,為何此比丘尼末學居然不認識?!良久、良久,忽然頓悟,原來那位比丘尼就是我!這個結論讓末學異常震驚,我居然不認識我:那還有什麼好執著的呢!從此以後,末學對自己的執著顯著的減少,有人會因為自己的音聲好或不好而執著,麥克風所傳出來「我的」聲音好不好而執著。辦活動時,「我」有沒有被照相而執著,照得多不多而執著,照得好不好而執著;然而每當末學想到:我都不認識我了,那還有什麼值得執著?

佛研所還在「北投時代」,文化館有二寶,一是「阿常」,一是「黑皮」,阿常是秀蘭學長最愛的米黃色的狗,黑皮是倩儀最愛的黑貓,因為倩儀每晚都餵黑皮吃乳酪,所以黑皮的毛又黑又亮,而且身材粗壯,壯得像一條狗;妙的是這一狗一貓居然是好朋友,常常在一起玩。倩儀常常晚上會硬拉著黑皮去散步,別人溜狗,倩儀「溜貓」。有一次有一位路人小妹妹問她的小哥哥(兩人都不到虛歲五歲):「為什麼這貓長得像狗?」她的小哥哥回答她:「笨!那不是貓,是狗。」旁邊的人聽了都笑翻了,他們的媽媽忙著解釋說:「那是黑貓」。霸道的黑皮會去欺負流浪狗,有一次有三條流浪狗氣不過,直追著黑皮,追入了文化館一樓大廳,多虧阿常去解救黑皮,要不然那三條流浪狗還不放過黑皮。

在佛研所有一位老資格、眾人皆曉的好好老師,那便是教天台的陳英善老師,也是舉一個這次的例子。這次聖嚴師父大體送往獅頭山勸化堂火葬場荼毗,原本末學問了三次,都因緣不聚足,沒有車子可搭乘前往,就在末學以目光遙送聖嚴師父的車子下法鼓山後,回到教育行政大樓的大廳,碰巧遇到陳英善老師,陳老師一如往例的關心學生,問末學是否有車前往?末學把情形向陳老師報告,陳老師主動說她那一台車還有一個空位,因為李所長去搭別台車了,問末學是否想一同前往,末學真是喜出望外,因緣來得早不如來得巧,原本以為去不了的,卻因為陳老師的善心而如願以償,感恩陳老師。

師父對末學有特別的因緣,早在民國80年夏天末學便跟著師父打第一次的禪七,那時是與果暉法師面談、錄取末學打七;當打七期間,第一次小參,也是第一次這麼近看師父,頂禮後師父示意要末學坐下,當時末學看了一眼師父,又看了看牆上的一幅油畫(應該畫的是師父)突然師父開口說:「你為什麼想哭?」末學的眼淚便止不住一直掉、一直掉;解七後末學皈依,法名叫果響。於民國93年夏天跟師又打念佛禪,有一次師父開示了四部經典,其中有三部末學於畢業論文中提到,故念佛七期間便動念要送師父一本末學的畢業論文。師父大約一個星期便讀完並寫了一封親筆信鼓勵末學,末學將此信附上,以饗大眾。到了民國94年夏天(5月31日上午)師父開示了四部經(般若經、涅槃經、法華經、華嚴經),末學就坐在他的斜前面、距離1到2公尺,在他坐定、開示前,末學的眼淚直流,師父便問:「你為什麼一直在哭?是法喜的哭還是煩惱的哭」末學回答:「不知道。」師父問:「你知道你在哭?」末學點點頭。直到民國98年,末學才知道為什麼哭,因為那是末學在師父有生之年最後一次這麼近、跟著師父打七、聽開示;而那一次的開示真是精彩。民國80年第一次小參流淚,是重見師長的欣喜之淚;民國94年夏天流淚是告別之淚,末學相信未來肯定還會跟著聖嚴師父學習。

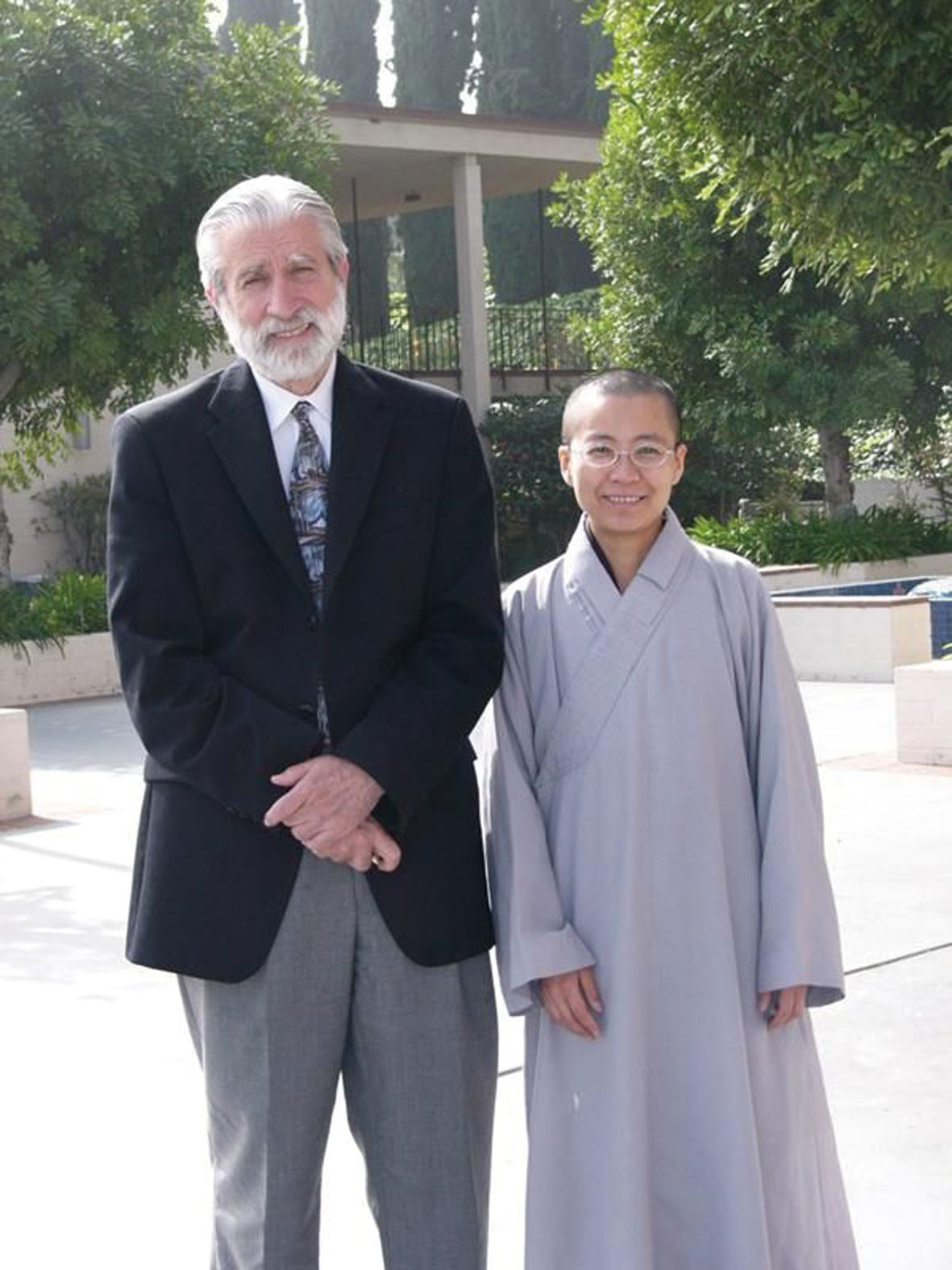

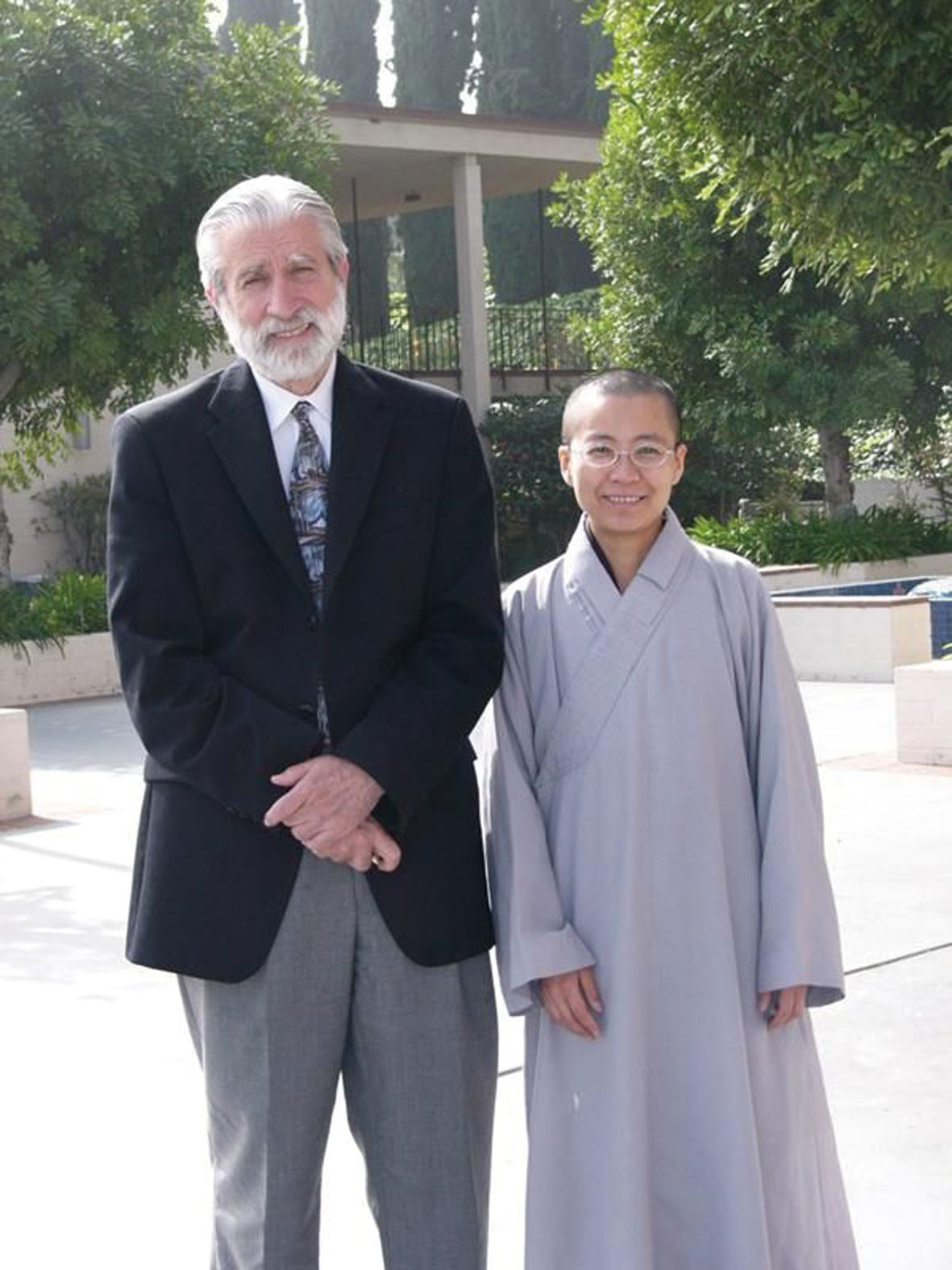

目前在美國西來大學攻讀博士學位的修優法師。

謝謝您!中華佛研所

第二十屆

自普法師

滿懷感恩與不捨回到法鼓山,滿山充徧著清揚的佛號聲。不敢與他人眼神相對,只因已滿眼框的淚水,深怕不受指揮地決堤而下。回到佛研所辦公室,見到熟識的學長及義工菩薩們,受邀寫有關佛研所三十週年紀念文章;有感聖嚴師父對末學修行生涯的影響與對法鼓山特別的情懷,利用時間做一小篇的回憶紀錄。

記得參加入學考試口試時,當時所長李老師、副所長惠敏法師及陳英善老師,問我想著手研究的方向與想法。我回答,準備考試時對天台教理特別偏好,想先學習天台了解佛法教理與修行的次第。接著副所長還問我一個問題,讓我當場呆愣了一下。法師問,如果進來讀書會不會買台電腦?稱讚我自傳的字跡工整,但就讀研究所還是準備電腦比較好。當然我的回答還算得體,但是心中不免嘀咕著:「當然是有考上才買呀!如果沒考上,一個出家人沒事花那麼多錢買台不會使用的電腦,勞神又傷財。」大學時代所接觸的電腦可都是DOS、PE系統等程式語言,電腦的進步日新月異,這十幾年的變遷真大,我已經變得不會使用現代的電腦囉。

正式成為佛研所研究生後開始尋找電腦,正愁著如何支付這麼多錢,幸蒙以前結夏安居認識的慈融法師與慧廣法師贊助,購買了一台完全不會使用的筆記型電腦。很感恩學校請杜正民老師從暑假開始幫我們惡補電腦課程,也謝謝當時就讀華嚴專宗的天融法師的個別指導。因為他們的指導,使得離開電腦十幾年的我能從開機到搜尋資料,乃至利用程式完成報告,進而回到道場之後能夠利用程式建立資料、設計海報文宣以及上課講解等。目前的職事也與文教有關,電腦成為不可或缺的工具。

除了電腦課程以外,學校也聘請各方高手為我們授課。例如透過藍吉富老師引導,知道如何使用工具書,認識原來有多種語言的藏經(中文、梵語、巴利文、藏文佛典等),還有各種佛教辭典,就看我們如何來運用。在語言方面,學校也提供我們相當廣泛且扎實的學習,除了佛典語言梵巴藏之外,還有能研讀他人現代學術成果的英日文。此外,學校也替我們打開眼界,聘請國外知名學者客座授課,舉辦許多國際性的佛學會議,使學生們更具世界觀,能進一步認識世界佛教所關注的課題。

學習上學校給我們相當好的環境,生活上更是無微不至的照顧。除了有慈藹的法師關心學習,還有美麗開朗的菩薩們每日準備的三餐,餐餐精心變花樣,色香味美,上課沒幾個月,不知不覺人就跟著發福囉。對了!有件事可不得不提,我們這一屆剛好是暑假在新北投上課,開學正式遷往法鼓山。記得搬遷當天,為了順利搬運圖書館幾萬冊的書籍,動員全校師生和義工菩薩。大家以人龍接力的方式,將一箱箱書籍,依著分類顏色搬上貨櫃車,接著再將自己的物品搬上貨車。一路跟到法鼓山,山上等候的菩薩們已經將書搬入臨時的圖書館,此時佛研所有了新的使命等待完成。

在所有課程中,我最喜歡的是創辦人時間,那時可以和聖嚴師父零距離接觸。師父總是以他獨特的幽默讓所有人如沐春風,不時聽到師父爽朗地哈哈大笑,現場一片輕鬆。師父一再提醒「道心第一」,要我們莫忘初發心,記著學佛的初發心、出家的初發心。我與聖嚴師父的緣分正是來自這一句「莫忘初發心」呀!這一句話使得我在往後日子裡,不管遇到順境或逆境,都只問自己:「為什麼出家?」以此盡量保持心清淨,不升起雜染的念頭;只問自己做了多少,不管他人作或不作。煩惱是從自己心中產生,與他人無任何的干涉。

對於這一路上的學習,心中充滿感恩,感恩諸佛菩薩庇祐,讓我能遇善知識多方學習;感恩週遭的同參道友以及護法居士,使我能心安身也安的修行。這一切的一切,不都是聖嚴師父所給予的影響?每次想到在法鼓山的學習生活,只有一句話:感恩!─感恩聖嚴師父,感恩法鼓山諸位法師們,感恩所有義工菩薩們,還有感恩認同法鼓山的所有善信們。因為有您們,佛法的種子將越傳越遠;因為有您們,人間淨土將可以達成;因為有您們,人的品質將可以提升。

感恩萬行菩薩

盡心盡力 不爭多少

即使小菩薩也學習接待外賓。

2001年本所從北投文化館搬至法鼓山,圖書館的藏書,

靠著接力的方式將沈重的書箱移至車上。

接受服務,也服務別人。

看見自己的心

第二十二屆

廖翎而

打開心的門,看見一個人,坐在本來面目大門下微笑

走上前看看,哦,那是您!

您走過來,告訴我,以後每天都要來這裡呼吸森林的自由之風,清晨的智慧露水,我說好,但我食言了,離開法鼓山,我呼吸過城市的染污之風,黃昏的靡靡塵沙。現在,我回到山上,重整通往佛土的心路,我明白城市即是森林,清晨即是黃昏,現在,我感受到山林的清嵐從染污產生智慧,晨曦的曉露從塵沙誕生慈悲,就像您已經不在身邊,山上每道空氣卻濃濃地充滿您的大悲大智像我在都市感受到的您,在世界每一個角落都感受到的您,敬愛的師父—心靈導師。

有幸有緣在法鼓山中華佛研所修學佛法,有一次在佛研所,師父為僧大及佛研所學生開設一期華嚴學,為了畢業論文,我當眾問了一個苦思良久的問題:

「師父,無情說法,究竟說的是什麼法?」我問。

「無情說法,說的是世間皆無常,都是夢幻泡影。」師父說。

師父笑笑的回答,解決學術的問題;但在四年後,師父以他的圓寂回答了我的問題。對我而言,他是再度以生命來回答,而我在山上繞行瞻仰 師父骨灰的說法,卻再度醒悟修行就在每一次的犯錯與修正中。因為無常就是創造,死亡就是重生。

98年2月15日,山上進行師父的追思法會與植存儀式,我以孺慕之心再度回到山上,只覺 師父就在我心上,常相左右。山上每一花每一草,看來都那麼可愛可親,好想親親它們抱抱它們,感到我與它們都是一體無別,它們和 師父的骨灰沒有兩樣,都是「無情」,但也都是「有情」,無情的是物質外表,但有情的是精神的相續相成。 師父一個人可以令海內外數萬人相跪相送,所憑的是什麼樣的精神力?就是他對眾生的「有情」,因為有情所以發起無邊的大悲心,不分對象的真愛,沒有妄念的實踐大悲願,而我有幸曾領受 師父的大慈大悲,親自教導無常的道理,只有以願心來回報師恩。

回想佛研所三年,從懵懂於佛法到略知佛法,像個學走路的初生兒,總是跌跌撞撞,但所幸自己不忘成長。幸虧有「無常」,讓我可以捨棄過去,把握當下,重生於未來。無常很可愛不是嗎?它讓我總有機會改進自己,再度又變成不一樣的人。「過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得」,每一次犯錯修正,念念都是修行,念念都與佛菩薩相應,念念與 師父相應,這樣 師父雖圓寂,卻猶如在世親自指導,他傳授的教義讓我們一直保持著「重生」的狀況。正因如此,我們有無限的生命力與創造力,因為「無情就是有情」,「無常就是正常」,人生希望無窮,因為生活就是創造。

但要如何創造生活呢?只有祈願發願還願,懺悔感恩精進。能在佛研所修學數百年來最棒的佛法,是前世修來的福報,若只享福而不發願報恩,真是白白浪費師父的一番心血,也辜負眾生的供養。師父所望的不是我們如何成功快樂?而是我們不要走向學術就忘了修行!也不要自己清靜就忘了眾生待救!佛法最重要地不是學術,而是落實於日常生活,念念修行。每日早課禪坐,都是我們學佛人最基本要實踐的功課,因為只有照顧好自己心念的人,信解行證,才有能力幫助眾生,不要太愛惜勞力,吝於付出,否則也只是紙上談兵的學術書生罷了。

再度感恩我的皈依師父 聖嚴師父,再度感恩眾生護持,也感恩我的前世福報,今生還要繼續修行還願,無盡地感恩。

盡心盡力

不爭多少

感恩萬行菩薩

戒慎恐懼的做好接待工作。

每道菜都是主廚精心的傑作。

佛學營報到時的忙碌情形。

會議後曲終人未散,工作人員繼續開會。

我在佛研所的歲月

第二十三屆

簡奕瓴

今天是2009年10月30 日 美國萬聖節前夕, 也是特刊截稿日最後一天,心情錯綜複雜,看著曰東整理的往日照片,滿滿感動與感激湧上心頭。當初,我只懷抱著純粹研究佛學的心態而來,卻沒想到佛研所的師長同學以及法鼓山整體環境遠遠超越此界限。

還記得上山考試第一天,看到怡琪學長一身短髮表情平靜外加黑色功夫褲,不僅想:是不是念完佛研所就會這樣呢?口試時老師們問我為何選藏傳佛學組,我竟回答:因為在地上撿到一本藏文書(這是真的)......。老師們大笑,現在回想起來只覺不可思議,研所老師們真是寬大接受這無厘頭答案。進佛研所後和法師們一起學習讓人感到神奇,這是第一次和法師當同班同學,覺得特別有意思。他們個個心地純真善良懷著宗教情操,平易近人富有幽默感。上課時他們和你一起討論,下課時他們轉身一變成為帶領我們班參加助念儀式的宗教師,而且也不計較我有時開口即稱:「喂,法師......」瑞鄉戲稱只有我將法師當同學看,但正因如此更凸顯法師同學們的自在胸懷。對於活動他們也是身先士卒,從除草到辦佛學營,從體力勞動至腦力激盪,我從法師同學們身上感受到的,不僅是對佛法學習的熱誠,更有那一份對大眾付出的真心。當然,也包含對我沒大沒小的包容。例如:打桌球時對他們的手下不留情(可惜大部分是我輸),意見不同時我拉臉皮(哈.還好法師都原諒我)。至於我那些在家眾同學們也非常精進,常常去和僧眾們一起坐早課,我這懶人能有幸一起參加(雖然時間不長),完全是受到他們的精神感召。有空團團坐一起分享禪修心得,儘管我有時在一旁一知半解,還是覺得很有收穫。另外讓人難忘的是,研所三年期間我們一起舉辦過大小不同的活動,這之間亦參與法鼓山開山大典及國際會議,這裏面就會看到大家發揮平常不易顯露的第二專長,齊心完成共同目標支援彼此,難怪有人說我們這班很團結,我只能說:我是何其有幸在這一班啊!

研所的老師們,那就是:耐心+愛心,經師+人師。尤其像我這種駑鈍又煩人的學生,最需要這些老師們,例如兩位指導教授,廖本聖老師與馬紀老師,廖老師在極其忙碌之下,仍然願意指導藏文翻譯並幫忙請教格西問題。馬紀老師常常在我凌晨四點 email 出論文段落後,當日早上即給予回覆。就是在這兩位恩師的大力協助之下,才能如期趕完論文順利出國。繹勳老師不僅為寫作啟蒙老師,還兼具啦啦隊隊長重要角色,每當學習受挫或沒信心往下一步邁進時,老師就會以中立、肯定外加一點感性支持我繼續往前。其他的老師們也如同「馴獸師」一般,一邊指定下難做的作業,一邊鼓勵我們,讓我們心甘情願完成那看似不可能的任務。李志夫老師及秀蘭學長,對我而言是另一型的啦啦隊兼身體健康叮嚀小組,他們總是常常提醒學業和身體要兼顧。我想,也就只有佛研所的老師們是特別關注學生們身心靈的均衡發展吧。另外,我們和師長互動不僅止於課堂,像是全班曾經一起幫藍老師往生的親友助念,一起分擔生命中不可承受卻又必須承受的過程。現在回想起來,真覺得像佛研所這般特殊的環境,人生中是不可能再出現第二個了。就連教務處或總務處的人員或學長姐,也是把我們當成家人一樣在叮嚀生活點滴。

最後,感懷師父的悲願,讓我有幸能在法鼓山這樣結和宗教情操氛圍與學術的殊勝環境求學,感懷師父的提醒,讓我有幸受菩薩戒參加禪七法會。感恩僧團,感恩大眾及義工的護持,感恩第二十三屆全班同學對我的鼓勵,您們真是一群非常好的同參道友。感恩所有師長包容我的煩人及莫名其妙的問題,感恩所有學長姐提攜,這其中所有的體驗化為支持我繼續於美求學的力量,所有感恩物件,族繁不及備載。阿彌陀佛!

感恩萬行菩薩

盡心盡力

不爭多少

會議前的場地布置,是未來所有目光的焦點。

展場的工作人員。

循循善誘,耐心陪伴。