心得分享

第二十四屆

全體同學

洞鈜法師:如果把每一天的生活編織成一頁頁故事,在法鼓山一千多個日子裡,就可以出一本多姿多采的生活小扎記。在法鼓山生活的日子,確實豐潤了我的心靈生活,也奠定了我的佛學基礎。

感恩師父的悲願,僧團的成就,護法善信的護持,建立了法鼓山這一片人間淨土,讓我從四季如夏的馬來西亞,有機會體驗到法鼓山四季之美。

春天,滿山的杜鵑和櫻花,綻放得鵑和櫻花,綻放得和櫻花,綻放得花枝招展,讓人看得心花怒放。偶而飛來不知名的小鳥,帶來陣陣驚喜。夏季,含笑、百合、金針相續的登場,幽香陣陣。樹上的蟬聲,潺潺的溪水聲,陪伴我度過煩人的梵文和緊張的期末報告。隨.秋風吹起,後山一片白茫茫的芒草花鋪天蓋地的盛開,如白浪翻騰,為秋之舞曲拉開序幕。芒草花之盛開,沒有如春夏繽紛絢爛的色彩,卻給予人一種悠悠、淡淡、凄美的感覺,這正是中華佛研所研究生的生涯最好寫照。冬天,圖書資訊館的七棵雀榕開始落葉凋零,光禿禿的枝椏,在寒冷的夜晚,堅韌不拔的陪伴我挑燈夜讀,與古來大德論師默契神會,冬天的寒流,澆不滅我們向道的心。法鼓山四季之美,美在其能把一顆煩躁的心平靜下來,品嘗人間的少欲知足和簡單的生活。

如今,離開了法鼓山,遠赴他鄉朝向佛學研究的途中,心中還是銘記.師父的叮嚀:「道心第一,健康第二,學問第三」。

楊喻翔:何其有幸,我們第24屆的同學剛好趕上開山大典,卻也在畢業後沒多久,師父就示現圓寂,讓我們要等待他乘願再來,這真是寶貴又難能可貴的三年。

在佛研所讀書這段期間,我每天都好像在面對廣欽和尚所說的修行考題,而解題的標準步驟是師父的「接受、面對、處理、放下」的四它法、我常把在山下的面對到考題帶回到山上重考,因為法鼓山提供了最佳人間淨土典範讓我得以耳濡目染,得以了解許多菩薩面對不同情境所做的正確答案。

在法鼓山中,我有種舉頭觸目皆有人間菩薩在行菩薩行的感覺,出坡時有義工菩薩指點,平時有師父開示,更有許多法師和老師用其身教在教導。這些是在研讀佛學、增長佛法智識之外,所特別不一樣的地方,因為有太多接受正知、正見、正行薰習及解行並重的機會,讓我修正自己。只是很慚愧,自我意識太重,需要時間逐步地修正。

感恩佛陀告訴我何處是心靈歸岸!

感恩師父給我一個人格典範!

感恩法鼓山示範人間淨土!

讓佛陀的教法及師父的典範能永遠照亮眾生的心。

前排左起:善揚法師、圓伽法師、圓修法師,後排左起:孫慧蘭、李貴蘭、洞鈜法師、覺韜法師、楊喻翔。

善揚法師:很幸運地,一進佛研所,我就擁有一群幽默、友善的同班同學,還有博學多聞的教師群。他們陪我度過充實、壓力、緊湊、有趣的山中歲月。猶記得生病的時候,還有佳彌學長及倩儀菩薩等人滿滿的關懷與偏方照護。所有佛學研究能力的訓練、修行人格的培養、人情關懷的片刻,這些增長的不僅僅是一千多個日子的時間刻度,更厚實了生命刻度。

非常感謝聖嚴師父,若不是他的悲願,僧團及護法信眾的成就,自己是決不可能這樣毫無後顧地享有這淨土般的學習環境。如今,師父已離開我們一年餘,我也不再居住於那仙境般的山中校園,但師父及老師們的教導時常響於耳際,也願自己不愧所學,將所領受的,皆奉獻於人群。

覺韜法師:回想入讀中華佛研所之前,我對佛學實可說是一無所知,儘管為了考試,囫圇吞棗的讀了些參考資料,卻是不知其然,更不知其所以然。

萬分感恩聖嚴師父多年來竭力辦學,擘劃頂尖的師資、館藏、硬體設備、生活空間等等,將佛研所擴展成為國內佛學研究之翹楚,使我等學子安心向學,獲益匪淺,法鼓山在佛學界的辛勤耕耘早已廣為眾人所讚嘆,無庸贅言。

從個人的角度而言,法鼓山就像是我新生命的起點,正是在此三年間,架構起我的佛法知見與佛學根底。影響更深遠的。影響更深遠的影響更深遠的則是確立起我對「法」的堅定信念,進而決然投身於佛學研究與佛法傳佈,儘管目前我仍踏在自佛研所延續以來的求學道路的半途,但我希冀能以今後有限量的時間與心力,廣利無量眾生,以報答聖嚴師父栽培之恩德。

圓修法師:佛學教育是開啟有情智啟有情智有情智慧門之鑰,若沒有佛學教育就不容易正確體認正信佛教的實質意義,以及佛說的真正教義。中華佛研所創辦人聖嚴師父,因對佛學教育的堅持與推動,而成立了中華佛學研究所。培育僧才與宗教師一直是聖嚴師父的堅持。記得研所三年當中,每逢學期開學,聖嚴師父總是不忘對同學鼓勵與叮嚀,而因師父的鼓勵與護持,讓我們得以安心地在此學習。對於師父的恩澤,心中感念不忘。再者,感謝僧團,以及十方信眾的護持,因為您們的發心,讓我們您們的發心,讓我們們的發心,讓我們無憂並且能專心地做佛學研究。願以我在研所三年所建立的佛學知識,廣施一切有情,回報四重深恩。

李貴蘭:歡歡喜喜的從圓光佛學院奔回家,奔回熟悉的家—法鼓山中華佛學研究所,始發現是班上年紀最長者,暑修期間幾乎已從梵文及比較宗教學作業落荒而逃,幸得觀世音菩薩化身的聖嚴師父一句話「不要從中華跑走ㄛ」而安住。

研所最有成就之事是彙編《95考生輔導手冊》,為呼應法鼓山觀音道場,手冊以觀世音菩薩圖像及其悲心、柔軟來貫穿那略微堅澀的考試資訊。現今憶起,仍法喜充滿,感恩並迴向所有成就者。

圓伽法師:心中充滿著無限的感恩,感恩創辦人 聖嚴師父,以及僧團法師、職員、義工菩薩們等,所共同成就的殊勝因緣,讓末學能在此完善的環境下薰習佛法、淨治身心,願將所學能夠利益更多的有情!

孫慧蘭:我在很多過程中學習領會著聖嚴師父的願心,以及師父他用盡生命一步一腳印為我們留下來的學習資糧以及寶庫天地,由於師父的耕耘,因此我才得以有機會描繪出這樣的學習圖譜:

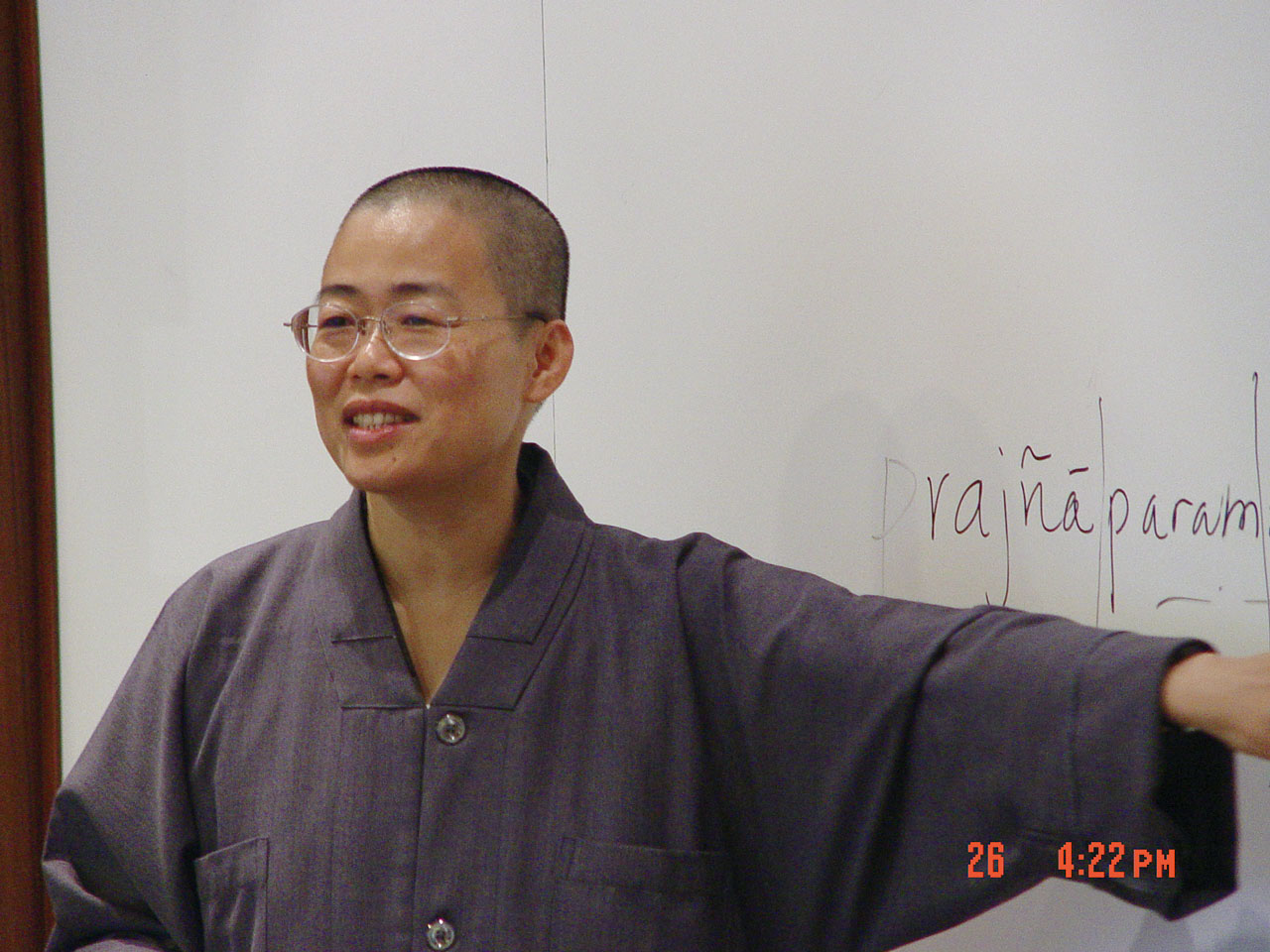

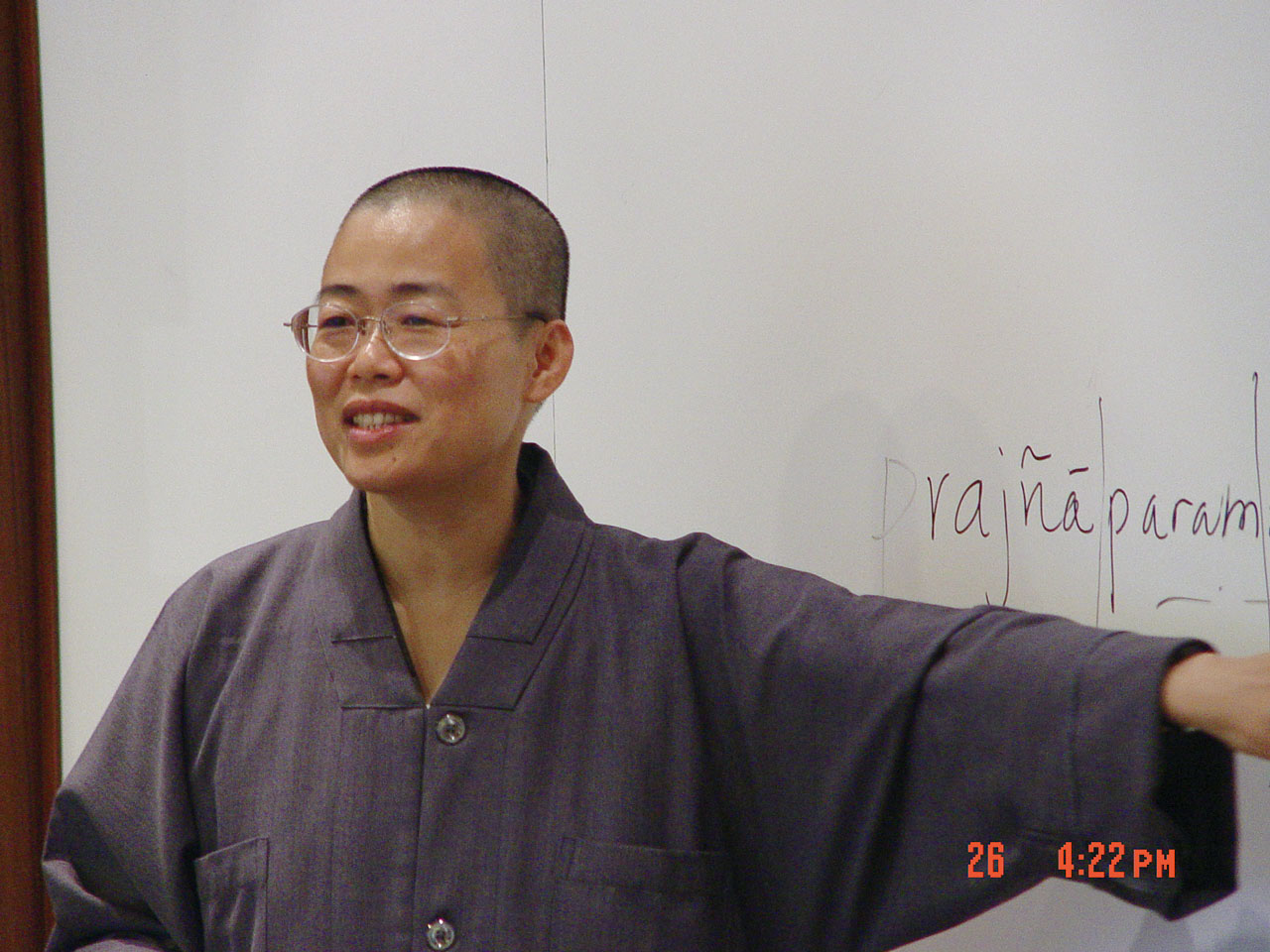

民國八十四年,我選擇了法鼓山的「中華佛學研究所」,作為我可以更全面沉浸於佛法的一個學習環境。來到中華佛學研究所,真的是我可以逐步深化對於佛學以及佛法認識的地方。身為中華佛研所的一員,許多課程讓我有機會認識到,過往論師們與成就者們的細膩、深究著有情世間種種的面向、努力從無明的渾濁中,打造著一把把的與真實相應的鑰匙,顯明著清淨無礙的平等無漏與自在。佛研所的老師帶引著我們認識中觀、唯識、密續、如來藏、因明、宗義、俱舍論、天台學、華嚴學等等的法理體系,同時也在我學習做口頭報告、學習閱讀、學習一點一滴地突破閱讀藏文、日文的障礙、學習寫報告的過程中,發展出我與佛法更加多元化與深化的關係。

在法鼓山這裡,提供我學習機會的不只是一堂堂的學期課程,還有不同的出坡工作中、及用齋行走時的細思觀心、跟漢藏佛教交流翻譯研習班的喇嘛學僧們,學論互動、在一些盛會中擔任司儀或是表演者的體驗、協助所上學習舉行像是佛學營、考生輔導、新生座談這些活動,對我來說,都各有其明亮開闊或是呈顯出平凡生活中之禪機的面貌。

回想起這一切,很感謝所有促成佛研所存續的因緣與付出,由於有佛研所的存在,我們的生命才得以轉化與成長。

慧蘭與貴蘭。

末代學生

第二十五屆

宏育法師

我們這一屆,自稱為佛研所末代學生,共有七位全修生,三名選修生。七位全修生中,女出家眾占了四位,其餘三名在家男眾,三名在家女眾。據學長所說,這一屆原本要將之納入新的教育體制,即是現今的法鼓學院。雖因緣不具足,無法成為新學制的一員,但自己內心實感幸運,能成為中華佛研所的最後一屆學生。猶記得剛進入研所時,學長們的暖暖關懷與慰問;還有課業壓力繁重時,學長的溫馨送食,再再都讓人銘感莫名。是的,就是佛研所這一種家庭式情誼的學風,令人難忘。

班上同學不算多,但有活動或工作時,我們總是能展現出相當團結合作的氣氛和默契。以下簡介我們這一屆的同學:

脩化法師:可說是班上的活字典,外語能力很強,英、日、梵以及藏文皆精通。語言能力很強的她,治學踏實,一絲不苟且好樂學習。在知識學習上,可說是一位很好的模範。研三時考上法鼓學院。

琦禛法師:平時並不愛說話,和班上同學互動也不多。在就學期間,她專心並熱衷於藏傳佛教的學習。研三時考上政大宗教研究所和佛光佛教研修學院碩士班,最後抉擇考量就讀佛光佛教研修學院碩士班。

見量法師:聰明、好學、認真。見量法師反應奇佳,與她交談的過程中,總是會有另一種思考模式的想法出現,令人有腦筋為之一亮的感覺。此外,每當早上或者下午,總是會看到她拿著一個小袋子,裡面裝著日文單字或者英、梵文單字,然後出現在法鼓山的某一個地方獨自經行與背誦。腦筋聰明的她,英、日、梵文的成績,在班上可都是名列前矛。研三時考上法鼓學院。

許丕展:軍人出身的他,為人正直,服務熱誠且工作認真。他黯熟英、日文,因此每有翻譯上的問題,同學總不忘向他請教,而他亦不吝傾心相授。到了三年級時,他因為腳傷的關係,提前結業。

劉興松:俞君總是稱呼他「劉爸」。擁有國外雙碩士學位的他,英文自是難不倒他。他熱衷佛學中的《俱舍論》(又名聰明論),因此學校所開的《俱舍論》課程,幾乎每學期都少不了他。或許是因為《俱舍論》的學習,又或許是經驗累積,每次的相關活動,他總是能提供相當不錯的點子供大家參考呢!興松也熱愛運動,經常在早上可看到他穿著短褲,繞著法鼓校園跑步,怪不得他永遠保有年輕的外表和精神。研三時考上政大宗教所博士班。

張聖艷:標準的研究型人物,是興松的小學妹,同為成大研究所畢業的學生。聖艷每當對於一個有趣的主題,她總是極其深入地探討;不僅如此,每當在圖書館看到她尋找資料的當下,會有一種她在找尋寶藏的激情。有時早晨起來,才看見她從樓下的書桌剛要上樓睡覺,她那種孜孜不倦的研究態度,真能深深地感動到我。以榜首之姿考進佛研所的她,本人非常謙虛,在她身上看不到任何傲慢,對法師亦非常恭敬。結業後留在法鼓山,受聘為研究助理。

林俞君:集合美貌、才華與聰明於一身的俞君,亦是班上最年輕的學生。英、梵是她的強項,課業外,班上大大小小的活動亦少不了她。活動中,她是我們不可缺少的司儀人物,是我們美麗的女主持人。研三時考上政大宗教研究所。

陳淑芬:有了淑芬的存在,一定少不了笑聲與愉悅的心情。她是屬於腦筋急轉彎以及很會搞笑的那一類型。本身是中興大學研究所畢業的她,上課時發現,她是一個很有問題意識的人,也就是很多問題點別人還沒想到,她會先想到。因此和她上課,總是收獲良多。研三課程完成後,繼續在中興大學從事行政工作。

宏育法師:就是筆者本人。出家十多年,一下子進入佛學研究殿堂,有種劉佬佬進大觀園的感覺,一切是那麼的陌生、新奇;但道場給我的感覺又是熟悉的。所以在這樣的既陌生又有點熟悉且資源豐富的環境中,給了我一段相當珍貴的沈潛時光,在道心和佛學上,可說助益非常,內心除了感恩還是感恩。感謝聖嚴法師和法鼓山所提供的豐富學習資源;感謝在學習期間老師、學長、同學們以及在校的所有工作菩薩所提供的一切助緣。畢業後,隨順因緣到幾個地方參學,增見不少,也獲益不少。目前,尚在修學中。

我們這一屆上承學長們的學風與關懷,下銜新學習制度開啟。過度學制的我們,見識也學習到兩種不同學制的學長和同學們所展現的學習精神與態度。

班上同學們進入研所所抱持的理念相同,即是學習並深入經藏,因此大家埋首於功課,課業上的討論成為彼此交流的時光。同學對於自己所知不藏私,讓我們在這段學習過程中有了極為難能可貴的順增上緣。大家在忙碌、緊張、愉快、溫馨中度過三年求學的日子。雖相處平淡,但在生命過程中刻劃了一段極其難以忘懷的學習歷程。

前排左起善揚法師、果鏡法師、見量法師。

後排左起宏育法師、脩化法師、林俞君、張聖艷、劉興松。

我的出家因緣

第一屆

果祥法師

不可思議的出家因緣驅策我在師公東初老人圓寂之後,即到了中華佛教文化館,成為師父在台灣親自剃度的第一位弟子。

我的遇見聖嚴師父,是在大四春假時,到佛光山參訪的結果。那年(民國六十七年)四月,佛光山舉辦三壇大戒。其實戒壇中的一切活動,都不開放給外人參觀。我卻和兩位東吳佛學社的同學,相約去到佛光山,預定要看戒壇。當時,佛光山有一位來自夏威夷的護戒法師──瑞妙比丘尼,我們在山路上遇到她,法師很親切的招呼我們。當她知道我就讀英文系時,便告訴我,台北有一位蔡月秀小姐,佛學程度很好,我應該請她教我佛學,而我教她英文。回台北之後,我打聽到蔡小姐住在北投中華佛教文化館,很快的我便出發去找她。

因緣巧合,當天我去到文化館,正好有一個法會剛結束。午齋時,蔡小姐邀我與聖嚴師父及一些護法居士同桌用餐。席間師父很熱情地為每一個人夾菜。而我看到他自己吃飯的速度非常地快,似乎一碗飯兩三分鐘便吃完了,令我十分好奇,為什麼一位氣質如此出眾的法師,吃飯的速度卻那麼地快呢?

午齋後,蔡小姐向我介紹了聖嚴師父的事蹟,並邀我再回來聽師父講經。但是,我並沒有再回去。直到六十八年夏天,我想參加修行活動,聽說文化館有禪七,便去參加了。我的禪七並沒有打得多好,但是卻深深的受到師父對禪眾的用心以及開示的智慧善巧所感動。於是便在禪七之後,接著參加了地藏法會。然後,就住進了文化館的下院農禪寺。心想,我要好好的學習師父的慈悲與智慧。至於是否留下來出家,當時我並沒有想到這個問題。

那時,同住農禪寺的還有大師伯錠心比丘尼,以及包括果如法師(師公為師父收的徒弟)在內的九名青年。師父也就在農禪寺為我們成立了「三學研修院」。但是,我們上課的時間不多,大部分的時間都在學習寺院生活的基本作務、法器課誦和整理寺外的園地。師父這時已經固定地每三個月在美國與台灣之間駐錫弘化。半年以後,年輕人大部分離開了,常住道場的,只剩下蔡月秀和我兩個人(後來她也離開了)。

六十九年初,師父從美國回來台灣,我再度參加師父在文化館主持的禪七。有一天早上,師父在開示之後,突然提高聲音,很生氣的說:「我這麼忙,這麼累,都沒有人幫忙,我不幹了!以後不打禪七了。」我聽了這一段話,再也沒有辦法坐在禪堂裡面,跑到花園裡嚎啕大哭,而致身體發麻。我愧疚自己已經年過二十,卻還未曾為佛教好好地奉獻。同時也因師父的棒喝,警覺到師父弘法的艱困與辛苦。無論如何,我再也不能袖手不管了,我必須在這裡出家,全心全力的為師父弘法的工作奉獻。但是,我又想到我剛大學畢業,沒有社會經驗,從小也因為家庭和個人的關係,似乎什麼事也不會做。我懷疑自己能為道場做什麼呢?但是我又想到,即使我在這裡只能煮飯、掃地、掃廁所而已,我把我所有的身心、所有的時間全部投入下去,自己也會比較安心一點。就這樣,我下了決心在師父的座下出家。禪七之後,我便告訴師父我想出家,師父歡喜地看著我默默地點頭。

又過了半年,我在農禪寺已經住滿了一年,是我落髮的時候了。但是,隨著剃度時間的接近,我心中的惶惑與不安,卻也愈來愈高漲。不是因為我眷戀世俗,而是我知道這是一個弘法的道場,最早出家的第二代,需要承擔的責任將是非常沈重的。而我不會做事,拿什麼去承擔呢?我懷疑自己是不是該再到社會上去學習一些工作經驗以後,再回來奉獻,才會比較順當呢?

終於有一天,我鼓起勇氣向師父說:「我還想到社會上去滾一滾。」沒想到,我的話簡短,師父的話更簡短。他回答說:「你滾出去以後,還滾得回來嗎?」師父不贊成我的想法,已經很明白了,我還有什麼話好說的呢?於是我告訴我自己,既然我的因緣是這樣,那我就現在出家吧!一週之後,我落髮了。我出家以後,便擔任師父週日講經的台語翻譯。後來的念佛會,以及師父在全省各地的演講,法鼓山的大型朝山、園遊會、信徒大會等,大部分的時候,也都是由我擔任師父的台語翻譯。直到民國八十九年冬天,我又被派往美國擔任師父的英語翻譯。但是由於出家二十多年來,太少使用英語,這一份工作我並沒能做好。兩年以後,也就放下,而由更合適的人擔任。

師父對我這位第一批落髮的弟子,抱有殷重的期待,出家一年,便送我去他所主持的華岡中華學術院佛學研究所任職並就讀。起初,我仍在農禪寺領有一份職事,後來實在無法兼領,才放下來。

三十年來,眼看著師父在台灣及世界各地弘法工作的開展,出家、在家弟子的增多以及法鼓山的創立。雖然個人因為病緣,沒有太多的奉獻,但是回想當初自己的初發心,總覺得非常的欣慰與快樂。未來,不知道我還能為佛教、為法鼓山、為眾生做些什麼,只是經常告訴自己提起道心,盡力而為!

1980年師父第一次剃度的出家眾,左一為果祥法師 。

擔任師父的台語翻譯。

遲來的感恩

第五屆

果燈法師

歲月過得真快,從佛研所畢業已二十年了!

這二十年的光陰,看似很長,但回想第一次師父帶我搭計程車,到「文化館」三樓佛研所報名的整個過程和印象,依然歷歷在目,彷彿昨日才發生似的。

記憶中當時的師父與我,雖然認識不久,但師徒之緣卻彷彿已註定。早在進入農禪寺的前一年,便被師父刊登在《人生雜誌》上的文字般若所深深吸引。師父的文章,好像有一股神力,把生性懶散的我成功地感化成向道的行者!在第一次禪七之後,師父建議我留下,彼此間很自然地成為師徒。

我會到佛研所就讀,也是師父推我一把,把一個剛學會打坐、數呼吸的初學者,推向佛學研究。所以,不諱言地,第一年讀佛研所,我好辛苦,幾次幻想休學。記得研一時,學長說要去台北市的忠孝補習班補日文,不然會很糟糕。到底會多糟糕?當時年輕無知的我,不敢多想和多問,只好乖乖地去報名參加。每週一、三、五晚上都要到火車站附近上課,晚上回到新北投,已是午夜十一點多。有一次我在公車上累到睡著,全車的人都下車了,司機叫我叫了很久,才把我從九霄雲外叫回來,當睜開雙眼時,就像死人回魂似的,完全不知身在何處。

除了體力上的疲憊,在精神上更是壓力難受。當時佛研所的師資不多,多數佛學課程都由師父親自任教。師父的上課方式是要同學輪流上台報告,這對從未讀過佛學院或在講經堂熏習過的初學者,簡直就像把不會游泳的人丟到大海般。有幾個同學不久就休學退出,而我則是在水中四肢亂抓亂踢一通,既不像蛙式,也不像狗爬式或其他,總之,那種姿態是很搞笑、很出醜的。

由於學佛和親近道場的時間太短暫,在沒有任何過去經驗值的參考之下,當時天真質樸的我,以為研究跟打禪七的參禪一樣。對於師父給同學的課堂學期報告題目,在找資料、閱讀、分析、歸納之餘,還會進一步拿來當公案「參」。我的第一篇師父的報告,便是在這樣的情形之下「參」成的。

當時,我的文筆和基礎都還很「破」,不過苦心之餘,卻也讓我參出一條路來──一條貫穿研究和修行的路,一條讓我持續讀到畢業、出家的路。這樣的成長、轉變,很苦也很快速。就像不會游泳的人,為了求生存而使盡全力學習游水一樣;若沒有滅頂,就有可能將潛力爆發開來,而有一點小小心得。

就讀佛研所期間,另一惠我最多的,就是寒暑假期間的禪七。每年二次的禪七,意義對我比讀書研究還重要。可惜太在乎的事,反而弄巧成拙,真正的禪修不能這麼急的。不過即便如此,一年二期的禪七,已足夠培養應付佛研所繁重課業的定力。

隨意拈來過去在校的美好時光,雖然短暫,但點點滴滴都是日後為人行事、自助助人的源頭與基礎。母校之恩重如山,可惜內心感恩的真心話,一直沒機會、又不擅長向師長表達,今年初師父無常謝世,心中遺憾更深了。

離開法鼓山多年,因追思師父而因緣際會,再度參加校友會,師長和校友們熟悉的臉孔再度映入眼簾。人事雖已改,但劫波度盡,恩情還在;再頑強的命運魔咒,也都會成為過去;未來的路雖沒有了師父,但師父大勇猛、大精進的無畏精神,卻在此時潛移默化著我,再度震撼著不長進的我。於是坐在電腦前,一邊敲打鍵盤,一邊回憶、思考著:如何報師恩於萬一......。

懷念恩師—聖公上人

第五屆

天常法師

筆者於民國七十五年入學中華佛學研究所,是第五屆的學生。在學期間,感受上人對學生的用心極多: 每周有一次所長時間,上人親自授課的時間,諸如比較宗教學,禪,唯識等,寒假亦規定學生打禪七等等。上人的教育方式諄諄教誨的有,訓斥的亦多。其中令筆者記憶最深刻的有兩件事: 第一件是有關於筆者個人的,記得上人訓斥筆者「看到椅子倒了都不知道扶起來」,意謂一心只關心自己的事 對別人及環境視而不見。第二件是有一次在所長時間,上人敘述他辦學的經過是效法魯迅興學的精神。魯迅是以乞討維生的一個人,他將乞討所得拿來辦一間學校。遇到有老師看不起他是一個乞丐,不肯來教,他便跪下來求。老師感動於他的苦心懿旨,便改變心意而願意來教。 上人苦心聘請好的老師來教學生,也是以同樣的心情。記得當時筆者聽後,感動得涕泗縱橫。

上人甚且顧及佛研所學生畢業後的出路;並具國際視野,欲打開國際管道,俾學生受益於西方學術訓練,經由夏威夷大學恰普(David Chappell)教授居中聯絡,在該校設立獎學金。 民國七十九年,筆者有幸得到這筆獎學金的贊助,在完成佛研所課程的訓練及論文後,負笈到夏威夷大學攻讀學位。次年再次受到這項獎學金的贊助。在這期間,上人曾過境夏威夷,除與恰普教授商討獎學金簽約事宜外,並在夏大校園作了一場公開演講。

筆者在夏威夷大學完成碩士學位後,回到台灣,目睹塵世的過患及眾生的苦,披剃出家。未料出家半年後,銜師命又再次離鄉背井,出國求學受訓練。行前到農禪寺向上人辭行,受到上人的鼓勵,並矚學成後回來。 轉眼十數載已過,在撰寫博士論文接近尾聲時,擬返國時前往拜見上人,孰料上人於提交論文前一周圓寂。噫! 悲傷悼念;又深自愧責,未能盡孝養,報答恩澤。上人留下來言語「將佛法傳到西方,廣傳世界」深具啟發性。於此之際,願盡未來際作佛事,擁護三寶,護持正法,或可報上人啟發菩提心及栽培教育的恩德於萬一,謹以此文紀念恩師並記載恩師對筆者的影響。

不生不滅,永遠的師父

第六屆

賴姿蓉

接聞噩耗。念佛。半夜入睡,夢中隨眾在大殿念佛,卻跟錯隊伍,跟著法師們來到師父榻前,師父對我說完話,閉眼以示繼續打坐。當下知道師父走了,禁不住悲痛,隨口大喊師父,眼淚奪眶而出,繼而警覺應當念佛。念佛而醒。夢醒,淚溼枕巾。

師父走了,真的走了。

心中有著無限的不捨與無盡的感恩!是師父滋養了我的法身慧命。記得民國七十六年,大學畢業後,對佛法只是懵懂的了解,來到師父創辦的中華佛學研究所,一切都是新的開始。第一天上課的午餐,師父就規定我們每天早餐與午餐之前都必須先念:「眾生無邊誓願度,煩惱無盡誓願斷,法門無量誓願學,佛道無上誓願成。供養已訖,當願眾生,所作皆辦,具諸佛法。」在初學佛的心靈中,從此「四弘誓願」代表了師父,二十多年來成為用餐前心中默念的儀式。是師父帶領我把佛法一點一滴用到生活。

師父希望我們都能成為解行並重的人,並常告誡我們研究生要謹記:「道心第一,健康第二,學問第三」。因此師父規定研究生每學期寒、暑假都要在農禪寺隨出家眾打禪七,由師父親自主七。那時每期參加的研究生與出家法師加起來大約四十人,所謂精緻的小班教學,每天從早到晚都在師父嚴格又慈悲的督導下用功,真是好大的福報!師父說禪七就像保溫的工具,幫我們正在燒的開水保溫,直到有一天能夠煮沸。而數呼吸或念佛、參話頭等方法,都像是明礬,將混濁的心念沈澱,才能顯現內心無限的風光,開發生命澄澈的智慧。

第一次跟師父打禪七,晚上師父開示時說,方才洗澡時大家用了很多水,他在花圃旁,看到水溝流出大量的水,他心中非常不捨,只好拿著畚箕拼命將水舀出澆到花圃中。他問大家如何是省水,有人回答「憑良心」,師父說這樣不夠,要在良心的範圍內更省,「省到不能再省才算」。這一番開示對我日後生活起了很大的影響。

師父非常的節儉。他老人家腸胃不好,所以早上與下午都要再用個點心,常常上課到一半,侍者端了點心來教室,我總會好奇地偷瞄,想知道師父是不是吃了什麼珍貴的食物,結果每次都是一片白土司夾起士。他也曾經跟我們說他的衣服臥具雖然破舊,縫補後仍可穿用。上課時師父用完麥克筆一定馬上蓋上蓋子,以免墨水蒸發。師父也要我們用餐完畢都以開水燙過每個碗盤再喝下,後來才知道很多大師都是這樣,如印光大師甚至拿起碗盤舔得乾乾淨淨。這種種細節都讓我見識到師父對資源的珍惜—不只惜福,更是惜緣!

修行人的節儉除了珍惜地球資源,也是危機意識的警覺。二十多年前師父就不斷地叮嚀我們要省水、省電,要「快手快腳慢用錢」,他說:地球的資源不會永遠讓我們這樣隨心所欲地浪費用,若能以疼惜的心節約,有一天當地球的眾生沒有水電可用,能節約的人就一定會有一滴水可以活命,並可能因為自己累積的福報而幫助別人。受到師父如此三不五時的「嘮叨」,日子久了,真的不敢、也不捨得浪費地球的任何資源。這樣的精神也形成了後來法鼓山所提倡的身心靈環保運動。環保不是口號,是在生活的小細節當中實現,從心中願意疼惜地球,也就不會只求自己的方便,不會重視包裝,也不會只重視外表。這跟師父本身是禪者有關,他不只要求我們外在環境的整齊清潔,更要求我們做到內心不攀緣、不多話。

跟著師父打過多次禪七,很多修行的方法都對生活有很大的幫助,其中印象最深的啟示是尼加拉瓜瀑布垃圾的譬喻。師父用尼加拉瓜瀑布的垃圾來譬喻我們數息時的妄念,他說當我們觀賞尼加拉瓜瀑布時,應該純然欣賞瀑布的美,看到垃圾知道有垃圾就好,不要盯著垃圾並且隨著垃圾起舞。當我們數息時,妄念來了,知道有妄念就好,不要有第二個念頭起來跟隨前一個妄念,只要再回到呼吸即可。生活中任何好壞情況發生也是,就純然接受它,把好與壞的念頭放下,隨緣消舊業,繼續用慈悲與智慧過生活即是。就像師父生病後,也是交代大家對他的身體狀況:「可以關心,但不要擔心」。禪者看透一切,然後放下一切,終而能歡喜地承擔一切。

而禪七中最令我感動的,是師父「如母憶子」的菩薩悲心,讓我見識了禪者慈悲真情流露的另一面。二十多年前學佛風氣不似現今蓬勃,佛學研究所的學生畢業後,有些學生能繼續深造,有些能從事與佛法有關的工作,但也有些學生未必能順利,甚至有些無法繼續走在佛道上。師父那晚開示時,提到他每晚睡前都會向觀世音菩薩祈求,祝禱畢業的研究生平安、法喜。原來犀利的眼神下,師父也有像慈母的一面,原來在嚴格要求課業與調整心性之外,師父像慈母般憶念遠行的遊子,心心念念祝願我們在成佛的旅程上能順利。今生何等幸福能跟隨師父學佛啊!

植存儀式上,師父仍用他最後的一點點「剩餘價值」,讓世人醒悟:就連這燒成灰的臭皮囊都該放下!細細的雨絲不時地飄下。那是師父的化身,滋潤著我們,也滋潤著大地。師父並沒有死,師父的智慧與慈悲散發在四眾弟子們身上,師父的願心,透過那一片片的菩提願卡,汨汨地穿流於時空的長河,吟唱著「虛空有盡,我願無窮」。師父死了嗎?透過夢中師父那犀利果決的眼眸,他老人家告訴我:不生不滅!植存儀式結束,拿著師父七十八歲病中書寫的《心經》墨寶,我告訴師父,謝謝師父夢中的示現,讓我更了解生與滅的意義:「本來沒有我,生死皆可拋。」大師的風範千古流傳!

感謝師父帶領我走在慈悲與智慧的道路上,師父諄諄的教誨滋養了我的法身慧命,師恩浩蕩,僅藉此小文緬懷師恩。夢中,師父要我好好深入《法華經》。近日誦畢《法華經》,願藉此誦經功德,報答師恩於萬一。